Un peu de culture

QUAND FB, NOUVEAU CAFÉ DU COMMERCE, CRITIQUE LES PRATIQUES DES ÉCRIVAINS, ou QUAND UN ÉCRIVAIN FAIT LA MORALE À SES PAIRS

- Par Liliane Schraûwen

- Le 10/12/2020

- Commentaires (13261)

L’un de mes confrères en écriture publie sur FB un joli message dans lequel il parle du « sens du commerce » de « certains collègues auteurs » qui — toujours sur FB — écrivent :" Offrez un de mes bouquins pour Noël". Il ajoute que le sens du commerce est, à ses yeux, Le pire de tous les sens pour un artiste, concluant son texte sur une poétique envolée que je reproduis ici : « Offrez autre chose ou n'offrez rien, vous-même, un baiser sans masque, prenez dans vos bras, donnez ce qui ne coûte rien, ou du miel, ou une orange, ou la promesse de retrouvailles, un compliment, un souvenir d'Ostende, la grâce inouïe d'un sourire aimant, ou des mots qui viendront de vous, avec des fautes et des clichés, on s'en fout. Quelque chose de vous. »

L’un de mes confrères en écriture publie sur FB un joli message dans lequel il parle du « sens du commerce » de « certains collègues auteurs » qui — toujours sur FB — écrivent :" Offrez un de mes bouquins pour Noël". Il ajoute que le sens du commerce est, à ses yeux, Le pire de tous les sens pour un artiste, concluant son texte sur une poétique envolée que je reproduis ici : « Offrez autre chose ou n'offrez rien, vous-même, un baiser sans masque, prenez dans vos bras, donnez ce qui ne coûte rien, ou du miel, ou une orange, ou la promesse de retrouvailles, un compliment, un souvenir d'Ostende, la grâce inouïe d'un sourire aimant, ou des mots qui viendront de vous, avec des fautes et des clichés, on s'en fout. Quelque chose de vous. »

Joli, certes. Mais choquant. Voici donc ce que je réponds à ce message.

Bien sûr, un écrivain ne devrait pas avoir à publier sur FB des invitations à acheter ses œuvres. Mais un écrivain écrit pour être lu. Un écrivain doit aussi manger, se chauffer, etc. Or, à moins de s’appeler Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean Teulé, Amélie…, la société actuelle est ainsi faite que pour manger, il faut de l’argent ; pour être lu, il faut vendre. Quand la presse et la critique vous ignorent, quand on n’est invité ni chez Ruquier, ni chez Barthès, ni chez Busnel ni même chez le répugnant Hanouna, quand un livre est « mort » après trois mois de présence en librairie (dans le meilleur des cas), quand les libraires renvoient les « retours » pour faire de la place aux nouveautés, mémoires présidentiels, traités de nutrition, romans « feel good », révélations complotistes ou extraterrestres, quand notre éditeur historique, selon l’expression consacrée, cesse ses activités et que par conséquent les ouvrages publiés chez lui — chez elle, en l’occurrence — ont cessé d’exister, quand d’autres éditeurs (et je ne parle pas ici de la Belgique) oublient de payer les droits d’auteur, quand certains confrères vous plagient sans vergogne (et je parle en connaissance de cause), comment ne pas être contraint de « faire la pute » ? Ce qui implique ces « post » que tu critiques, de même que notre présence aux salons et foires du livre (qui sont cette année aux abonnés absents).

Il y a une différence, me semble-t-il, entre « avoir le sens du commerce », et souhaiter jouir d’un minimum de visibilité. D’ailleurs, depuis que l’art existe, les créateurs (peintres, musiciens, écrivains) ont toujours été contraints d’exercer ce fameux sens du commerce, vivant de commandes (tels Vinci ou Michel-Ange), de mécénat, se cherchant de riches protecteurs. Le fait que Picasso, Rubens, Matisse ou Magritte — pour n’en citer que quelques-uns — aient été de grands vendeurs enlève-t-il quelque chose à leurs qualités artistiques ? Mozart ne cherchait-il pas sans cesse commandes et protections ?

Le mythe du poète romantique et poitrinaire écrivant dans une pauvre mansarde à la lueur d’une bougie est bien joli, certes. Mais les artistes, bons ou mauvais, ont d’abord besoin de survivre, et ensuite d’être reconnus à défaut d’être compris. Plus de mécènes aujourd’hui, plus de rois à historiographier, plus de protecteurs riches et influents. C’est dommage sans doute, même si je ne suis pas certaine d’être prête à me plier aux goûts et exigences de quelque commanditaire fortuné. Il reste Facebook, qui du moins ne contraint pas les vilains écrivains, qui tentent d’acquérir par là un certain « sens du commerce », à soumettre leur talent réel ou supposé aux désidératas de l’un ou l’autre ayatollah. Je déplore tout cela, comme toi. Mais je trouve un peu facile, sinon choquant d’ainsi blâmer tes confrères en écriture qui ne font que chercher là une visibilité que souvent on leur refuse ailleurs.

Un autre de ces « amis » FB — qui quelquefois dirait-on deviennent des ennemis — réagit aussitôt :

« Rien n'est plus triste que de voir un ami se faire moucher par le fleuret cinglant d'une pasionaria de la littérature belge. Vu de l'extérieur, je trouve le mot de XXX d'une justesse tout en finesse pour exprimer ce qui doit rester l'âme de l'écrivain. L'écriture.

Loin de moi ces marchands du Temple qui s'alignent en rangs d'oignons dans l'attente de l'improbable lecteur. Journalistes, libraires, bibliothécaires et autres sont là pour se charger, à grands renforts [ndla: la faute d'orthographe d'origine] de tambours et trompettes, de promouvoir les ouvrages des auteurs.

Artiste tu es cher XXX. Laissons le cabot aboyer. Ta plume et tes amis t'attendent. »

Bon. Me voici donc rayée du nombre des « artistes » et reléguée au rang des « cabots » et des pasionarias. Un peu surprise quand même, je me fends d’une réaction, toute littéraire :

« Euh… C’est moi, la pasionaria de la littérature belge ? Et aussi le cabot qui aboie, si je lis bien ? J’aime beaucoup les chiens. Mais je ne suis pas certaine que le substantif « cabot » soit, en l’occurrence, un petit mot affectueux…

Certes, on ne peut que souscrire à l’affirmation selon laquelle « l’écriture doit rester l’âme de l’écrivain ». Mais ledit écrivain souhaite, généralement, être lu. Et donc être acheté (ou vendu) à travers ses œuvres. Malheureusement, si en théorie « Journalistes, libraires, bibliothécaires et autres sont là pour se charger, à grands renforts de tambours et trompettes, de promouvoir les ouvrages des auteurs », la réalité est souvent autre. Pour certains, rares, qui font sérieusement ce boulot (par passion sans doute et non parce que ce serait pour eux un métier, à l’instar de celui des critiques et autres intervieweurs professionnels), combien de ceux-là ignorent les auteurs belgo-belges, pasionarias ou non, au profit des « grands » qui ont l’honneur de se voir publiés dans l’Hexagone, quand ce n’est pas aux USA ou au Japon. Bizarrement, à chaque fois que j’ai publié en France, j’ai eu les honneurs de la radio et même de la télé, de même que lorsque j’ai été primée par la Communauté française de Belgique. Mes dernières productions « littéraires », en dehors des titres consacrés aux Grandes Affaires criminelles de Belgique et autres sujets sanglants de non-fiction, m’ont valu de jolies critiques… mais pas dans les journaux ou médias dits « importants » (à l’exception du Soir, que je remercie au passage de faire correctement son travail).

« Loin de moi ces marchands du Temple qui s'alignent en rangs d'oignons dans l'attente de l'improbable lecteur » écris-tu encore. Ah bon ? Tenter de faire savoir via FB ou autrement que tel ou tel livre existe, publié chez un « vrai » éditeur et non sur je ne sais quelle plateforme d’autoédition, quand les grands médias se taisent, est-ce jouer les marchands du Temple ? Mes lecteurs comme ceux de mes confrères en littérature doivent-ils être considérés comme « improbables » ? Ce que j’écris et publie, à l’instar de ce qu’écrivent et publient nombre d’autres écrivains de chez nous, est-il médiocre au point de ne pas mériter de séduire le lecteur, à l’exception de quelques « improbables » ? Que de mépris dans ces propos !

Publier de temps à autre la photo d’un livre oublié des critiques et absent des étals des librairies pour cause de Covid, de réassort ou d’actualité plus brûlante et plus people, est-ce donc « s'aligner en rangs d'oignons dans l'attente de l'improbable lecteur » ?

Pasionaria ou cabot aboyant à la lune, j’avoue que, moi aussi, je déplore le temps et l’énergie perdus à racoler ainsi (si j’ose dire). Mais je déplore plus encore le silence des espaces infinis du petit monde journalistico-littéraire, et je déplore surtout que certains se permettent de critiquer ou mépriser ouvertement les pseudo-cabots et marchands du Temple, quels que soient par ailleurs leur talent ou leur absence de talent, qui, simplement, tentent d’exister en tant qu’écrivains, faisant partie de ceux pour lesquels « l’écriture doit rester l’âme ». Car qu’est-ce donc qu’un écrivain, sinon quelqu’un qui écrit ? Et pourquoi écrit-il ? Pour être lu. Pour partager un peu de cette « âme » avec « d’improbables lecteurs » qui n’ont aucun moyen de savoir qu’il existe si on ne le voit pas à la télé, si on ne l’entend pas à la radio, si les pages de La Libre, du Monde des Livres ou du Figaro littéraires l’ignorent.

Je ne suis ni Guillaume Musso, ni Marc Lévy, ni dans un autre registre Amélie, ni le merveilleux Le Clézio. Ceux-là, en tout cas, n’ont nul besoin de cabotiner sur FB, et tant mieux pour eux. Quant à moi, si dans un avenir « improbable » j’atteins le dixième de leur notoriété, je m’engage à me retirer aussitôt des réseaux prétendument sociaux, et ce sera autant de temps gagné pour l’écriture et pour mon âme. Mais en attendant cette improbable reconnaissance, je continuerai à poster de temps à autre une photo de l’un de mes livres, ou une critique. Juste pour faire savoir qu’il existe un écrivain qui porte mon nom et qui essaye, tant bien que mal, de (sur) vivre.

Pour conclure, je me permettrai de r rappeler que l’ami XXX dont il est question (ami que j’apprécie sur le plan littéraire mais que je connais peu sur le plan personnel, en dépit d’une expédition commune à Mons où il fut question, pour lui et moi, de jouer aux marchands du Temple), cet ami donc, n’hésite pas à se mettre en scène sur FB, publiant avec un beau narcissisme des extraits de livres en cours d’écriture et des projets qui, par définition, sont inaboutis et ne verront peut-être jamais le jour. N’est-ce pas une autre manière, plus subtile mais très efficace, de jouer au marchand du Temple et de racoler « d’improbables lecteurs » ?

Loin de moi l’idée de critiquer cette pratique ; mais que l’on ne me traite pas de « cabot » ou de « marchand du Temple » quand je fais pareil. Sur ce, je m’en vais retrouver ma plume qui m’attend, et mes mots, qui sont mes amis.

Je vous le donne en mille : l’ami de mon ami qui, je le crains, ne sera plus désormais mon ami, s’est fendu d’une réponse que je ne résiste pas au plaisir de recopier ici :

Bon sang, mais c’est bien sûr ! Il est évident que j’avais bien besoin de ces excellents conseils littéraires, conseils que je vais m’empresser de suivre. C’est promis, m’sieur, j’éviterai à l’avenir les épanchements trop longs « comme souvent » ( !), et m’efforcerai à des argumentations plus concises. Surtout lorsque je m’adresserai à un cerveau « basique » (keksèksa ?).

Heureusement qu’il existe de tels maîtres pour expliquer aux écrivains comment il faut écrire… à défaut d’écrire eux-mêmes.

L’AFFAIRE

- Par Liliane Schraûwen

- Le 21/11/2019

- Commentaires (4)

QUAND L’AFFAIRE DREYFUS DEVIENT L’AFFAIRE POLANSKI

Roman Polanski est un vieux monsieur de 86 ans. C’est aussi l’un des meilleurs réalisateurs des 20ème et 21ème siècles. Il avait 43 ans lorsqu’il a commis en 1977 le viol (ou « relation consentie » selon sa version) d’une une ado de 13 ans. On peut supposer qu’il s’est amendé depuis le temps lointain du LSD, de toutes les licences et du meurtre atroce de son épouse Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois, par la secte Manson. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas ici d’excuser le viol de la jeune Samantha Geimer, ni de minimiser un tel acte. Mais quel rapport entre l’individu de 43 ans qui l’a commis et le cinéaste de 86 ans qui aujourd’hui réalise « J’accuse » ? Quel rapport entre l’éventuelle noirceur de l’homme et le génie ou le talent de l’artiste ? Quel rapport entre la volonté de vouloir interdire la diffusion d’un tel film, et le dérèglement sexuel (ancien) de son auteur ?

Les autres accusations de violences sexuelles dont il est l’objet n’ont jamais été jugées, ni avérées. Pour ce que j’en sais, la Justice privilégie par essence la présomption d’innocence. Mais la vindicte populaire, dont on sait ce qu’elle vaut, en juge autrement. Tant qu’à chasser les sorcières et à les vouer au bûcher, comment se fait-il d’ailleurs que Woody Allen (un autre génie du cinéma) se trouve relativement préservé ? L’inceste (présumé) serait-il moins grave que le viol ? Et à quand l’interdiction des chansons de Michael Jackson ou, mieux, la destruction de ses disques et CD en un magnifique autodafé ?

Céline était un abominable antisémite, auteur de textes immondes. Il est pourtant l’un des plus grands écrivains français, et personne ne lui conteste ce titre, d’ailleurs reconnu par sa publication dans La Pléiade. Gabriel Matzneff s’est toujours affirmé, dans son oeuvre comme dans les médias, comme « pédéraste », revendiquant son goût pour « l'extrême jeunesse, celle qui s'étend de la dixième à la seizième année » (sic), ce qui ne lui a jamais valu de procès, que je sache, et ne l’a pas empêché d’être publié chez Gallimard, et souvent invité sur les plateaux de télé où il expliquait sans pudeur que les très jeunes filles qu’il séduisait ( ?) aimaient cela. Idem pour Roger Peyrefitte qui, dans son roman autobiographique « Notre Amour », raconte avec moult détails sa relation avec un jeune garçon de 12 ans qu’il initie à « l’amour grec ». Quant à Sade, ses écrits prétendument géniaux exaltent le viol, la violence, la contrainte, le mépris de la femme (tout en étant très mal écrits, à mon humble avis). Les exemples d’artistes sulfureux et immoraux mais reconnus et admirés (à tort ou à raison) pour leur talent réel ou prétendu sont légion, de Gide à Montherlant en passant par Frédéric Mitterrand et bien d’autres. Et ne citons que pour mémoire le prix Nobel André Gide, « immoraliste » et « pédéraste » selon ses propres termes.

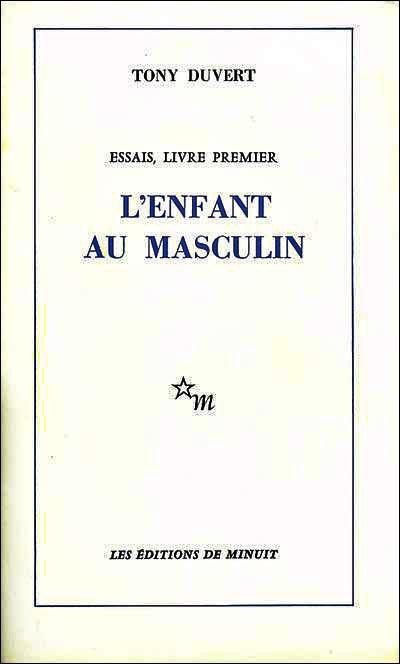

Rappelons aussi qu’en 1973, l’écrivain Tony Duvert recevait le prix Médicis pour son roman « Paysage de fantaisie » qui met en scène des jeux sexuels entre adultes et enfants. Dans « L'Enfant au masculin » paru aux éditions de Minuit en 1980, il se vantait d’avoir eu des relations sexuelles avec plus de 1000 garçons, dont les plus jeunes étaient âgés de 6 ans. Son œuvre riche de quelque 25 ouvrages prônait ouvertement la pédophilie, sans avoir pour autant suscité la moindre réaction hostile.

Rappelons encore que, dans les années 70-80, de nombreux auteurs se déclaraient eux-mêmes pédophiles sans honte ni vergogne, et surtout sans crainte de se voir sanctionnés. Le journal Libération a publié, en ces années-là, plusieurs articles ou tribunes valorisant la liberté d’aimer des enfants, de toutes les manières. Le Monde et Libération ont publié en 1977 (précisément l’année du viol commis par Polanski) une pétition contre la notion de majorité sexuelle, et une autre en soutien à trois individus condamnés en assises pour avoir commis des attentats à la pudeur sur mineurs, pétition signée par de très grands noms de la littérature et autres peoples, parmi lesquels (notamment) Aragon, Gille Deleuze, Bernard Kouchner, Jack Lang, Sartre… On peut y lire que « Si une fille de 13 ans a droit à la pilule, c’est pour quoi faire ? » (re-sic). Treize ans : précisément l’âge qu’avait, cette année-là, la victime du viol perpétré par Polanski.

Bien sûr, loin de moi l’idée d’absoudre ou de banaliser le viol ou toute autre forme de violence sexuelle (ou non sexuelle), surtout quand ces violences touchent des enfants. Mais ce qu’a commis le réalisateur cette année-là, de très nombreux autres hommes l’ont commis également, à la même époque, et la société de ce temps, qui pourtant n’est pas si éloigné du n ôtre, considérait ce genre d’actes avec plus que de l’indulgence. On connaît l’adage : autre temps autre mœurs. Et je me souviens de Gainsbourg et de son Lemon Incest, des posters de David Hamilton qui ornaient toutes les chambres d’adolescentes au temps de sa gloire ; je me souviens du merveilleux « Lolita » de Nabokov et de celui de Kubrick, de « La mort à Venise » de Thomas Mann et du film éponyme de Visconti…

ôtre, considérait ce genre d’actes avec plus que de l’indulgence. On connaît l’adage : autre temps autre mœurs. Et je me souviens de Gainsbourg et de son Lemon Incest, des posters de David Hamilton qui ornaient toutes les chambres d’adolescentes au temps de sa gloire ; je me souviens du merveilleux « Lolita » de Nabokov et de celui de Kubrick, de « La mort à Venise » de Thomas Mann et du film éponyme de Visconti…

Empêcher Polanski de travailler, tenter d’interdire son film, le boycotter, le lyncher médiatiquement, rien de tout cela ne fera le moindre bien à Samantha Geimer ni à aucune autre victime d’abus. Que la Justice juge, et elle seule, qu’elle condamne ou acquitte ; ce n’est pas à nous, ni à vous, ni à la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP), ni à la presse, ni à la rue, ni aux réseaux dits sociaux qu’il revient de trancher, et moins encore de punir.

Quant à moi qui admire les artistes que sont Zola et Polanski, en ces temps d’antisémitisme renaissant, je compte bien aller voir « J’accuse ». Et j’espère qu’aucun attentat ne déclenchera d’incendie dans la salle de cinéma comme ce fut le cas en 1988 lors de la projection du film de Scorsese, « La dernière Tentation du Christ », dans lequel cependant il n’était pas question de pédophilie. Pas plus d’ailleurs que dans « J’accuse ».

Mais que font les éditeurs ? Où sont les correcteurs ? À quoi songent les critiques ? Et pourtant il jouit d’un phénoménal succès…

- Par Liliane Schraûwen

- Le 24/03/2015

- Commentaires (38)

- Dans Actualité

Ma longue carrière de prof et mes activités dans l'édition au sens large m'ont permis de collecter une impressionnante collection de perles et de barbarismes, que d'ailleurs je publierai peut-être un jour. En voici quelques exemples… dus non à un quelconque étudiant qui ne lirait que des SMS ou à un apprenti écrivain dont la langue maternelle ne serait pas le français, mais à un illustre et très vendeur auteur contemporain, encensé par la critique et invité sur de nombreux plateaux de télé. Je précise que je les ai récoltés non pas dans son dernier livre (que je ne compte pas acheter), mais dans les premières pages de cet ouvrage, publiées par le très sérieux magazine « Lire » (n° 433, mars 2015). Estelle Lenartowicz qui présente l'ouvrage n'hésite pas y comparer son auteur à Rabelais et à saluer son « érudition » et son « inventivité stylistique ». C'est le moins qu'on puisse dire !

Ma longue carrière de prof et mes activités dans l'édition au sens large m'ont permis de collecter une impressionnante collection de perles et de barbarismes, que d'ailleurs je publierai peut-être un jour. En voici quelques exemples… dus non à un quelconque étudiant qui ne lirait que des SMS ou à un apprenti écrivain dont la langue maternelle ne serait pas le français, mais à un illustre et très vendeur auteur contemporain, encensé par la critique et invité sur de nombreux plateaux de télé. Je précise que je les ai récoltés non pas dans son dernier livre (que je ne compte pas acheter), mais dans les premières pages de cet ouvrage, publiées par le très sérieux magazine « Lire » (n° 433, mars 2015). Estelle Lenartowicz qui présente l'ouvrage n'hésite pas y comparer son auteur à Rabelais et à saluer son « érudition » et son « inventivité stylistique ». C'est le moins qu'on puisse dire !

- Sa longue chevelure blonde vole derrière son crâne tout en cheveux.

- La demoiselle à la bourre, au corps allégé, libre, et presque glorieux, aperçoit une maison forte avec des tourelles vers laquelle s'approchent (…)

- On dirait, dans l'édifice face à la blondinette, le pétillement d'un vin nouveau qui bout à l'intérieur d'un tonneau et que ça se libère.

- Il semble avoir presque quarante ans et être particulièrement grand.

- Ma sœur fut rappelée à Dieu durant la naissance de sa petite.

- Enfant sortie brillante élève du couvent des bénédictines d'Argenteuil…

- À l'intérieur du salon sombre de son oncle au plafond bas soutenu par des poutres de chêne foncé…

- Je ne vais pas pouvoir.

- Oui, se dilate d'orgueil le chanoine. Il admire le front élevé de la filleule où plane l'intelligence.

- Je fais avec.

- Fulbert, être entier sans nuances au visage comme un groin de pourceau de saint Antoine et autour de la tonsure des cheveux crépus, fait clignoter ses yeux de poule aux paupières bombées.

- Pff, Anselme ! lève les yeux aux poutres Abélard.

Vous avez fini de rire ? Vous avez deviné qui est l'auteur du chef-d'œuvre (aux dires de la critique) dont les seules premières pages recèlent autant de perles ?

Avant de vous donner la réponse, je vais proposer ici mon commentaire à toutes ces hénaurmités et à quelques autres, toujours recensées dans les pages publiées par « Lire ».

- Une très jolie jeune fille sort précipitamment d'une maison à colombages tout en regrettant (…) : très…jolie…jeune…précipitamment : ça fait beaucoup d'adjectifs et d'adverbes, aussi redondants qu'inutiles.

- (…) qui détournent leur regard afin de reluquer cette créature si avenante qui court par un dédale de ruelles pleines de mendiants… « Reluquer » est un anachronisme flagrant (sans même parler de l'inélégance du terme) ; quant aux « ruelles pleines de mendiants », elles constituent une impropriété : un verre peut être plein (de vin), une pièce peut être pleine d'objets. Une rue est plutôt peuplée de mendiants, hantée de mendiants… Il aurait été plus joli et plus correct d'écrire, par exemple : « un dédale de ruelles où se pressent des mendiants nombreux »…

- Ses chaussures sont comme des ballerines entre lesquelles cavalent des poules affolées et sa longue chevelure blonde vole derrière son crâne tout en cheveux. Le ballet (et donc les danseuses nommées ballerines) n'est apparu qu'au XVème siècle ; la chaussure du même nom date du XXème siècle. Le verbe « cavaler » est un autre anachronisme, car il n'apparaît qu'au XVIème siècle. En outre, ce terme est inapproprié lorsqu'on parle de poules. De même, si les oiseaux – et les avions – peuvent voler, ce n'est pas le cas d'une chevelure (sauf bien sûr si elle s'est détachée du crâne auquel elle appartenait) ; quant à l'expression « un crâne tout en cheveux », elle est totalement incorrecte et incompréhensible. Sans compter la lourdeur de la répétition chevelure – cheveux dans la même phrase.

- La demoiselle à la bourre, au corps allégé, libre, et presque glorieux, aperçoit une maison forte avec des tourelles vers laquelle s'approchent (…). « à la bourre » : argotique et anachronique ; une maison forte = ??? ; on ne s'approche pas « vers » quelque chose, mais on s'approche « de » quelque chose.

- La petite porte du bâtiment sévère s'ouvre en une fente verticale qui baille. C'est alors semblable à un bourdonnement d'abeilles. Bailler = donner ; bâiller = « être entrouvert, mal fermé ou ajusté ; dans le cas présent, il fallait donc ne pas omettre l'accent circonflexe. De plus, une porte peut bâiller, mais une fente ne bâille pas, puisque ce mot désigne une ouverture et non un objet ouvert. Quant à la 2ème phrase, elle est incorrecte et incompréhensible ; à quoi renvoie le « c' » ? À l'extrême rigueur, on aurait pu écrire : « c'est alors comme un bourdonnement… », le « c' » étant dans alors impersonnel, mais pas « c'est semblable à… », car dans ce cas « semblable » est attribut du sujet « c' » qui ne peut donc être impersonnel.

- On dirait, dans l'édifice face à la blondinette, le pétillement d'un vin nouveau qui bout à l'intérieur d'un tonneau et que ça se libère. Les diminutifs en –et, ette datent du XVIème siècle. Que l'on se souvienne de la Pléiade (qui n'était pas encore une collection Gallimard) et de son manifeste, le fameux « Défense et Illustration de la langue française ». De plus, pour ce que j'en sais, un vin ne bout pas, ni dans un tonneau ni ailleurs. Quant à la fin de la phrase, elle est incompréhensible et incorrecte. Qu'est-ce qui se libère ???

- (…) trois écoliers acnéiques aux voix grêles pleines de crénoms, déclarant, dont un en latin : « … ». Des voix pleines… ??? Quant au mot « crénom » (qu'il aurait au moins fallu écrire entre guillemets ou en italiques, s'il veut représenter les paroles que prononcent les écoliers en question), il n'apparait pour la première fois dans la langue française qu'en 1832.

- (…) il nous faut s'ébattre. Erreur flagrante de construction : « il nous faut nous ébattre », ou bien « il faut s'ébattre » ; en aucun cas on ne peut associer le « on » et le « nous » dans la même phrase pour désigner la même réalité.

- Des bottes de paille palallélépipédiques, alignées en rang d'oignons, font office de bancs. « en rang d'oignons » : cette expression date de l'extrême fin du XVIème siècle et signifie « rangés en ligne, l'un derrière l'autre, comme des oignons dans un potager » ; elle ne peut s'appliquer à des bancs…

- Elle remarque un homme de dos et debout mais plié en deux sur sa chaire. Tout ça ??? « courbé » aurait été plus correct, et plus joli : « courbé sur sa chaire (ou "au-dessus de son pupitre".

- Il semble avoir presque quarante ans et être particulièrement grand. Illogique : on est grand ou on ne l'est pas, mais on ne peut sembler grand.

- Une cagoule sur la tête lui couvre aussi les épaules. Cette phrase est incorrecte. On aurait pu écrire : « la cagoule qu'il porte sur la tête lui couvre aussi les épaules ».

- Ma sœur fut rappelée à Dieu durant la naissance de sa petite. ??? « durant » est une impropriété dans ce contexte. La mort, par définition, ne se situe pas dans la durée, pas plus que la naissance qui désigne l'instant où l'enfant sort du ventre maternel : « elle a été rappelée à Dieu au moment de son accouchement ; elle est morte en donnant le jour à l'enfant… »

- Enfant sortie brillante élève du couvent des bénédictines d'Argenteuil où elle a appris la lecture et la grammaire, je désire que maintenant qu'elle habite avec moi en ce presbytère, à dix-huit ans, elle se perfectionne… Le début de la phrase est évidemment incorrect. Je suppose que l'auteur veut dire qu'elle a été une enfant brillante, et une élève brillante, et qu'elle a fait ses études au couvent des bénédictines : « elle fut une élève brillante au couvent (…) où elle a appris la lecture et la grammaire ». En outre, la répétition du mot QUE en fin de phrase est à déconseiller : « et je désire, aujourd'hui qu'elle réside chez moi, la voir se perfectionner… »

- À l'intérieur du salon sombre de son oncle au plafond bas soutenu par des poutres de chêne foncé et allant (qui « va » ? le salon ? l'oncle ? le plafond ? les poutres ? le chêne ?) dans un bruissement de tissu sur des tomettes couvertes d'hysope, le mélisse et de menthe fraîche, Héloïse, dorénavant vêtue d'une cottardie à large décolleté et fentes latérales, cherche quelque chose. J'aimerais bien le rencontrer, cet « oncle au plafond bas » ; quant au mot « dorénavant », il signifie « à partir du moment présent, à l'avenir » : la pauvre Héloïse est-elle donc condamnée à ne plus porter « dorénavant » que la cottardie en question, à l'exclusion de toute autre toilette ?

- Abélard, assis sur un banc, parcourt du regard le logis de l'ecclésiastique qui, chapelet entre les doigts, lui a formulé sa requête du fond de son grand fauteuil à dos sculpté. Un escalier à vis aux pierres disjointes doit mener aux chambres de l'étage. Ciel ! Quelle accumulation d'adjectifs et de notations aussi lourdes qu'inutiles : « sur un banc - de l'ecclésiastique - chapelet entre les doigts - du fond de son fauteuil – grand - à dos sculpté - à vis - aux pierres disjointes »…

- Le gros prélat âgé, bras sur le côté, tisonne un feu. Les bûches de résineux projettent dans la cheminée des petites explosions d'essence. Même remarque : en quoi tous ces détails sont-ils utiles au récit : « gros – de résineux – petites »… ? Quant aux « explosions d'essence », elles se passent de commentaires, de même que la notation « bras sur le côté »…

- Puisque j'enseigne déjà à l'école Notre-Dame, je ne vais pas pouvoir. Il s'exprime drôlement mal, l'illustre et médiéval philosophe. Le moindre potache qui me dirait qu'il « ne va pas pouvoir » encourrait ma colère et prendrait certains risques…

- Je fais avec. Même remarque !

- Je ne suis pas friand du gingembre. On dit (et on écrit) « friand de » et non « friand du », à moins que le produit cité soit accompagné d'un complément : « friand du gingembre que contient ce vin », par exemple, mais « friand de gingembre » (en général). Tout comme moi, qui ne suis guère friande de barbarismes en général, ni des barbarismes innombrables que recèle ce texte, en particulier.

- Fulbert, être entier sans nuances au visage comme un groin de pourceau de saint Antoine et autour de la tonsure des cheveux crépus, fait clignoter ses yeux de poule aux paupières bombées. Accompagner l'adjectif « entier » de la précision « sans nuances » est évidemment un pléonasme. Quant à la description du « visage comme un groin (…) et autour de la tonsure des cheveux crépus », elle me semble formulée dans une langue assez éloignée du français, qu'il soit actuel ou médiéval…

- C'est important d'être intraitable dans la vie… Vous, quand vous étiez scolare, vos professeurs sont dû l'être avec vous aussi. « vous, vos professeurs ont dû l'être » : construction tout à fait incorrecte.

- — Pff, Anselme ! lève les yeux aux poutres Abélard. ??? J'aurais pu à la rigueur comprendre et accepter une formulation comme « Pff, Anselme ! soupire Abélard en levant les yeux ». Mais « Pff, lève les yeux Abélard » ressemble à une mauvaise traduction qu'aurait proposée Google de je ne sais quelle langue exotique. D'autant qu'on peut lever les yeux « vers les poutres », mais certes pas « aux poutres », même s'il arrive qu'on lève les yeux au ciel (et c'est bien ce que j'ai fait à la lecture toutes ces horreurs).

- … tousse le gros prélat dont la croix pectorale rebondit sur sa bedaine. « dont – sa » : pléonasme grammatical. Il eût fallu écrire « … dont la croix rebondit sur la bedaine »).

- — Oh, ben en tout cas, j'ai récupéré ma clepsydre ! « Ben en tout cas » ??? étrange et anachronique langage pour une jeune personne vivant au début du XIIème siècle.

- Elle s'en amuse d'un grand rire qui la secoue de la tête aux pieds. Son parrain, tel Zeus, d'un pli des sourcils la réprimande : — Héloïse, cesse de t'esclaffer ainsi. « S'esclaffer de rire » : 1ère occurrence en 1534, devient courant à la fin du XIXème siècle. Or, sauf erreur, Héloïse et Abélard ont vécu au début du XIIème siècle. Quant à « réprimander quelqu'un d'un pli des sourcils »… mieux vaut en rire, j'imagine.

- Il en ouvre des grands yeux stupéfaits (cliché) du genre : « Elle est gonflée, celle-là ! » Anachronisme : cette expression – vulgaire, faut-il le préciser – est très récente. Quant à l'expression djeuns « du genre », elle est plus anachronique encore.

- — Oui, se dilate d'orgueil le chanoine. Correction : « oui, dit le chanoine en se dilatant d'orgueil ». Que je sache, « oui » correspond à un mot que l'on prononce et non à un phénomène de dilatation, fût-il même métaphorique.

- Il admire le front élevé de la filleule où plane l'intelligence. Mmm… comme j'aimerais, moi aussi, être dotée d'un front élevé où planerait l'intelligence, tel sans doute un aigle dans les cieux… Allons, monsieur l'écrivain renommé, achetez donc un dictionnaire, et vérifiez-y le sens du mot « planer » (et de quelques autres).

- Il se retourne vers le vitrail de la fenêtre. Ces deux mots constituent évidemment un pléonasme.

- Une fille qui poursuivrait ses études ne serait pas chose courante en ce temps où le savoir ne trouve jamais de prise dans le sexe féminin. « Une fille » (même au moyen-âge) ne peut être définie comme « une chose » (courante ou non). Quant au « savoir qui ne trouve pas de prise dans le sexe féminin », j'ai mis un moment à comprendre (après m'être remise de la crise de fou rire qui m'avait secouée) qu'il s'agit sans doute d'un « temps où le savoir n'est guère répandu parmi les femmes » (tout comme la maîtrise de la langue française ne trouve pas toujours de prise, de nos jours, dans le sexe masculin !!!). Oui, je sais, cela doit être douloureux…

- … la filleule aux formes d'une rare perfection. Jolie phrase pour un livre qui serait publié chez Harlequin.

- La nuit venant, l'air est encore frisquet. Frisquet ??? Ce mot, dérivé d'un terme flamand, a été créé au XIXème siècle. Mais nous n'en sommes pas à un anachronisme près !

- La soie de la cottardie roule en courts frissons sur la peau de la nièce semblant innocente encore même d'une caresse. Ouille ! comme le dit si bien le titre de cet impérissable amas de barbarismes et d'incohérences : cette phrase est totalement incompréhensible. Ajoutons pour compléter notre collection d'anachronismes que l'on ne trouvera de la soie en France que quelque 40 ans plus tard.

- Menton légèrement creusé au milieu tel que par le doigt de la réflexion qui se pose sous ses belles lèvres, elle répond, mimant un air fataliste. Tout aussi étrange… Outre la construction incohérente de cette phrase, je précise qu'on ne peut « mimer » « un air », puisque « mimer » signifie précisément « exprimer sans le secours de la parole » c'est-à-dire…" prendre l'air de"… : mimer la colère, mimer la peur…

- Il pose sa main droite d'homme sur l'épaule gauche et arrondie de l'orpheline. « Il » étant un pronom masculin, on peut en déduire que « sa main » est de toute évidence celle d'un homme. Du moins, il me semble…

Vous avez trouvé, bien sûr. Pour ceux qui auraient un doute, je précise : Jean TEULÉ, Héloïse, ouille, éd. Fayard. Consternant, isn't it ?

Ce qui me sidère, ce n'est pas que tel ou tel auteur commette des fautes ou fasse des erreurs. Errare humanum, comme disait l'autre, et sans aucun doute, il m'arrive d'errer, moi aussi. Mais autant de crimes contre la langue en si peu de pages, quand même… Et surtout, comment expliquer qu'un ouvrage truffé de fautes, un ouvrage qui semble n'avoir été relu ni par son auteur, ni par ce « premier lecteur » que tout écrivain se devrait de consulter, ni par l'éditeur (sauf à supposer que celui-ci soit quasiment analphabète), ni a fortiori par le moindre correcteur, ait pu franchir les obstacles que rencontre tout écrivain sur la route de la publication ? Comment comprendre qu'aucun critique, pas plus dans la presse écrite qu'à la télévision ou à la radio, n'ait formulé la plus petite remarque quant à l'écriture de cette montagne d'anachronismes et d'attentats contre la grammaire et la sémantique ? Où était donc le sniper de Laurent Ruquier, l'inénarrable et chevelu Aymeric Caron qui cependant se targue de traquer les plus petites erreurs grammaticales des ouvrages qu'il commente ? Jean Teulé serait-il intouchable ?

Ce silence universel et cet unanime flot de louanges nous en apprend beaucoup, ce me semble, sur les médias en général. Et sur l'édition, inutile de le préciser.

Pendant ce temps, de pauvres plumitifs qui n'ont rien pour plaire aux médias (ni grands chapeaux, ni conjoint, amant ou "ex" célèbre, ni passé sulfureux, ni parrain people…) continuent de noircir du papier dans l'ombre, de publier chez de courageux éditeurs qui s'intéressent plus à la valeur d'un texte qu'au look ou au carnet d'adresses de son auteur. Sans qu'aucun critique les remarque, sans que nulle part on ne parle d'eux, et donc sans que le public ait la moindre chance de découvrir qu'ils existent.

Critique des critiques

- Par Liliane Schraûwen

- Le 15/01/2015

- Commentaires (4)

- Dans De la littérature

Lu dans Le Soir sous la plume de Jean-Claude Vantroyen :

Lu dans Le Soir sous la plume de Jean-Claude Vantroyen :

Comment choisir les livres dont on vous rend compte ?

C'est le problème permanent des suppléments littéraires ; ceux-ci sont limités : par l'espace et par la capacité de ses journalistes à lire intelligemment le plus de livres possible. Alors que l'offre des éditeurs apparaît plutôt illimitée : 549 romans cette rentrée de janvier. Comment rendre compte de cette abondance ? À raison de 80 pages à l'heure par journaliste, et c'est un maximum, et à raison de 250 pages par roman, or il y a des pavés de 800 pages, il faudrait 72 jours complets, 24 heures sur 24, pour lire ces 549 ouvrages. C'est impossible, même à plusieurs. Alors on choisit. De façon très subjective évidemment, comment faire autrement ? Il y a bien sûr les incontournables, comme Houellebecq, Despentes, Banks ou Barnes.ms il y tous les autres. Alors, on est attiré par un résumé, une couverture, le conseil d'un attaché de presse, la lecture d'une critique dans un autre média, la possibilité d'un entretien. Aléatoire, oui. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce choix est fait en toute honnêteté, sans aucune pression d'où qu'elle puisse venir.

Article de Jean-Claude Vantroyen dans Le Soir

(supplément Les Livres) du 3 janvier 2015.

Je ne suis pas journaliste, je n'ai guère de visibilité médiatique… Mais j'ai eu envie de réagir. Voici donc le texte que je n'ai pu m'empêcher d'adresser à Jean-Claude Vantroyen. Texte resté sans réponse, bien sûr.

J'ai lu avec des sentiments mitigés votre « oblique » du 3 janvier dernier, en admirant au passage votre maîtrise de l'arithmétique. 549 romans, 80 pages à l'heure, 250 pages par roman, 72 jours de 24 heures sur 24… Impressionnant !

Dans la mesure où je ne suis pas seulement écrivain mais aussi professeur, et où il m'est arrivé d'enseigner la sociologie de la littérature en me référant à des chiffres plus ou moins semblables, tout cela ne m'étonne guère, bien évidemment. Tout comme ne m'a jamais étonnée la somme de livres neufs (et parfois agrémentés de la dédicace adressée par le malheureux auteur au chroniqueur surchargé) que l'on trouve chez les bouquinistes de la rue du Midi, quelquefois même avant leur présence sur les étals des librairies. Je compatis, croyez-le bien, au triste sort de ces bourreaux de travail que sont les journalistes littéraires qui cependant ne manquent pas de compensations financières, via justement la revente des centaines d'ouvrages qu'ils n'ont pas eu le temps, ou pas pris la peine, de feuilleter.

Mais, je vous l'avoue, je compatis plus encore au sort des malheureux plumitifs – parmi lesquels je me classe en bonne place – qui ne sont pas tous « incontournables » comme les Despentes, Houellebecq, Banks ou Barnes que vous citez, noms glorieux auxquels il convient bien sûr d'ajouter (dans le désordre et sans mettre en cause leur intérêt littéraire) Nothomb, d'Ormesson, Rambaud, Darrieussecq, Boyd, Auster, Djian, Murakami, Rolin, Modiano, Le Clézio, Olivier Adam, Zeller, Khadra, van Cauwelaert, Schmitt, Grangé, Maalouf, Duroy et bien d'autres. Sans oublier Zemmour à l'occasion, les duettistes Lévy-Musso ou Musso-Lévy, les innombrables chanteurs, journalistes de télé et autres personnalités médiatiques ou people qui mettent à profit leur notoriété pour se fendre d'un roman vaguement autobiographique le plus souvent dû à la plume d'un nègre désargenté. Autant d' « incontournables » auxquels il convient d'ajouter les anciens, morts et enterrés depuis quelques décennies, mais classiques et réédités. Et puis, écrivez-vous, « il y a tous les autres », parmi lesquels est effectué un « choix honnête et aléatoire ». Honnête, je n'en doute pas. Quant à être aléatoire… Motivé parfois, c'est vous qui le précisez, par « le conseil d'un attaché de presse, la lecture d'une critique dans un autre média, la possibilité d'un entretien… ». Pas tellement aléatoire, donc. Le conseil d'un attaché de presse, qu'est-ce d'autre que de la publicité, en somme ? Quant à « la lecture d'une critique dans un autre média », elle me permet d'enfin comprendre un mystère qui jusqu'à ce jour m'était resté impénétrable. Je ne me demanderai plus, désormais, comment il se fait que tous les journaux et suppléments littéraires de France et de Belgique recensent systématiquement les mêmes ouvrages, laissant peu de place et moins encore de chance à la cohorte des obscurs, des sans-grade, des « contournables » qui, par manque de visibilité médiatique, se voient ipso facto retirés des rayons des librairies après quelques jours à peine, un ou deux mois dans le meilleur des cas, au profit de piles de « Despentes, Houellebecq, Banks ou Barnes »… N'est-il donc pas d'autres critères de choix que le hasard, l'argumentaire des attachés de presse ou le premier tri effectué par quelque confrère ? Pour avoir aussi travaillé dans l'édition, je sais qu'il suffit parfois de lire quelques pages au hasard ou de parcourir les premiers feuillets d'une œuvre pour s'en faire une idée. Si l'on ajoute à cela la quatrième de couverture, le titre, le genre, le nombre de pages et, le cas échéant, ce qu'on sait de l'auteur, on possède des éléments certainement aussi fiables que ceux auxquels vous vous référez. Et, tant qu'à pratiquer l'aléatoire, pourquoi ne pas tout simplement choisir au hasard les ouvrages à lire et recenser ? Du moins cette pratique laisserait-elle quelque chance aux presque inconnus, aux auteurs débutants comme aux vieux briscards qui n'ont jamais connu la gloire mais qui persévèrent, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans laisser couler deux le sang des mots qui les habitent. Une autre idée, en passant : les journaux belges pourraient – pourquoi pas – accorder une attention particulière aux auteurs belges, comme le font les Québécois et les Suisses dans les pages de leurs publications. Quelqu'un l'a dit avant moi : nul n'est prophète en son pays (surtout en Belgique semble-t-il), mais ne serait-il pas temps d'inverser la vapeur, et de faire découvrir, aux lecteurs des pages culturelles et littéraires de nos journaux et magazines, les talents du cru ?

Je me dis, en arrivant au bout de ce billet d'humeur, que peut-être je manque de prudence et que, selon l'expression populaire, je ne fais ici rien d'autre que me tirer une balle dans le pied. Car ce texte pourrait vous apparaître comme un accès de narcissisme doublé de basse jalousie, ou comme une tentative maladroite d'attirer sur moi l'attention qui parfois me fait défaut. D'autant que bientôt va paraître un nouvel opus signé de mon nom, que sans doute vous avez déjà reçu en service de presse… Mais bon… Je prends le risque.

Soirée Pen CLub ou... Les charmes de l'autofiction

- Par Liliane Schraûwen

- Le 12/06/2013

- Commentaires (2939)

- Dans De la littérature

Me voilà donc à me garer rue Ducale, le long du Parc Royal, vers 17 h 45. Il faisait doux, ce qui vaut la peine d'être noté, vu le climat dont nous jouissons – si l'on peut dire – en ce printemps humide et glacial. Les oiseaux gazouillaient, les joggeurs joggaient sous les ombrages.

Petit périple dans les jardins du Palais des Académies avant de trouver la bonne entrée, escalier monumental, dorures, portes multiples… Quelques rangées de chaises dans une vaste salle où le public s'installe sous l'œil sévère d'un tout jeune Baudouin qui nous domine sur un mur latéral, en pied et en grand uniforme, une épée de cérémonie devant lui. Devant nous, une table derrière laquelle s'installeront les vedettes du jour en compagnie d'Huguette de Broqueville , l'inaltérable et sans doute perpétuelle présidente du Pen Club de Belgique, et de Nicole Verschoore qui officiera en tant qu'animatrice et intervieweuse, et dont j'apprends qu'elle est « Docteur en philosophie et lettres, Boursière du Fonds national de Recherche scientifique et assistante à l'Université de Gand ». J'ai une pensée pour Michèle Lenoble-Pinson qui sans nul doute eût préconisé l'emploi du terme « docteure ». Tiens, c'est vrai, elle n'est pas présente ce soir. Étonnant.

Une toile d'Albert Ier par Opsomer, d'une facture plus expressive et plus artistique que la représentation de son petit-fils, agrémente avantageusement le mur qui nous fait face. Un peu partout le long des autres murs, des bibliothèques remplies de livres, des bustes d'écrivains morts depuis belle lurette, une lettre encadrée de Jean Cocteau et d'autres traces d'un passé aussi mort et figé que le bronze et le marbre qui nous entourent.

Les gens arrivent, s'installent. Hésitant entre l'amusement et l'atterrement, je me dis que, décidément, le niveau d'âge (et de conservation) de ceux qui fréquentent ce genre de manifestation est plus proche d'un nombre à trois chiffres que du degré zéro (de l'écriture, ou de l'état civil). Un jeune homme dont j'apprendrai qu'il est étudiant en psychologie (ce qui explique sans nul doute son intérêt pour « l'écriture de soi ») fait tache parmi cette profusion de vieillards tous plus ou moins podagres. Outre le juvénile étudiant égaré en ces lieux, quelques très rares jeunots ayant à peine dépassé la cinquantaine observent leurs aînés avec curiosité, inquiétude, agacement, mépris, pitié peut-être… Moi, perdue dans le troupeau, j'ai un peu honte de mon manque de charité. D'autant que, pour un œil extérieur, je ne dépare sans doute pas ce cacochyme aréopage, même si je marche (encore) sans canne ni béquilles... J'aperçois Jacques De Decker, secrétaire perpétuel de notre belge académie, qui s'éclipsera bien avant la fin. Je reconnais Edmond Morel qui ne me reconnaît pas. Dominique Aguessy me sourit, et je me dis qu'elle ne doit pas se sentir dépaysée, vu le niveau d'âge de ceux qui participent aux soirées AEB… C'est à croire que la littérature en Belgique ne s'écrit et ne se lit qu'au-delà de la soixantaine bien sonnée. Je me prends à regretter d'être venue, agacée par les raclements de gorge, les quintes de toux, les confidences « murmurées » de malentendants à d'autres malentendants…

Mais voici – enfin – qu'Huguette de Broqueville d'abord, Nicole Verschoore ensuite, prennent la parole. La première lit difficilement un petit texte de présentation de ses invités, dans un brouhaha où se mêlent bavardages, grincements d'un parquet antique et malmené, arrivées tardives de malpolis incongrus. Comme quoi l'âge, me dis-je, n'est pas une garantie de bonne éducation.

Nicole Verschoore à son tour entre dans l'arène. On peut être Docteur ou Docteure, me dis-je encore, et avoir cependant bien du mal à s'exprimer en public, à structurer sa pensée et son propos, à capter l'attention d'un auditoire, à se faire entendre… Et puis, enfin, on permet à Serge Doubrovsky de parler. Cela fait un moment que j'observe ce jeune homme de 85 ans. On me l'a enseigné à l'université, je l'ai lu et enseigné à mon tour à des générations de ces petits crabes tant aimés, mais jamais je ne l'avais vu. Il ne ressemble guère à ce que je sais de lui. Beau visage, sympathique, avec dans le regard une sorte de curiosité, de fraîcheur presque enfantine. Il parle, il explique, il raconte. Passionnant, ce diable d'homme. Il a longtemps été professeur (bonjour, collègue !), et sans nul doute a-t-il dû captiver ses étudiants. Il éclaire le concept d'autofiction dont, de toute évidence, la plupart des personnes présentes ne savent pas grand-chose. Il dessine les liens qui unissent l'homme réel qu'il est ou qu'il a été à celui qu'il met en scène dans ses livres. Il parle de lui, forcément. Il le fait avec talent. Il évoque la mort de sa mère, nous dit que son entrée en autofiction (si j'ose dire) vient de sa psychanalyse. On s'en serait douté, tant ces deux démarches sont proches. Camille Laurens d'ailleurs nous expliquera ensuite que, pour elle aussi, la psychanalyse fut déterminante.

Moi qui ne suis pas très amatrice d'autofiction et moins encore de psychanalyse, je me surprends pourtant à écouter avec passion les propos de Doubrovsky d'abord, de Camille Laurens ensuite, tant ces propos sont… « intelligents ». Je ne trouve pas d'autre terme pour définir ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment (et ils ont bien du mérite, vu le caractère fumeux et abscons des commentaires et des questions de leur intervieweuse). Comme on se régale devant un feu d'artifice, comme on se délecte d'une musique bien interprétée, d'une pièce de théâtre réussie, d'un texte « génial » (au sens propre), je savoure ce festival d'intelligence auquel il m'est donné d'assister. Doubrovsky nous dit qu'au stade où il est arrivé aujourd'hui, il pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre roman et autobiographie. Il cite Rousseau, bien sûr. « Nous sommes sans cesse en train de nous inventer » - « Nous sommes tous à la fois dans la réalité et la fiction ». Il truffe son récit et ses explications d'anecdotes personnelles. Il parle de lui aussi bien qu'il en écrit, et tant pis s'il y a dans son projet d'écriture quelque chose qui continue de me rebuter, comme toutes les formes d'autofiction, surtout quand elle interfère dans la vie et le réel d'individus bien vivants (ou bien morts…). « Il n'y a pas d'opposition absolue : autofiction et autobiographie sont deux modes narratifs sur sa propre vie ».

Au mépris de toute logique, Nicole Verschoore décide de nous faire la lecture d'un passage dans lequel l'aspect visuel de la page est essentiel (les « blancs » qui aèrent ou qui trouent le texte) : je renonce décidément à comprendre sa démarche. Elle pose des questions du genre « je vous interroge sur votre lyrisme » ou « êtes-vous sentimental », avant d'expliquer à Doubrovsky et au public médusés qu'elle ne posera pas les questions qu'elle voudrait poser, ou qu'il n'y a plus rien à dire… Doubrovsky nous parle du miracle que fut sa vie, de toutes ces morts qu'il a vécues : le risque d'arrestation en 1943, la tuberculose et le sanatorium en compagnie de Roland Barthes (le même Roland Barthes que l'inénarrable et inculte Naguy a nommé récemment « Bartès »). Il n'a pas peur de la mort, nous dit-il, pour l'avoir connue souvent déjà : « je suis athée, mais je n'ai pas peur ; je vais disparaître entièrement, mes livres resteront, c'est tout ». Il nous dit aussi qu'il va vraiment arrêter d'écrire. Cet « Homme de passage » qui est son dernier livre sera réellement le dernier. Il se termine d'ailleurs par la mort de celui qu'il faut bien appeler l'auteur, puisqu'en autofiction la distinction auteur-narrateur est quasiment inexistante. Après la représentation, j'aurai avec lui une conversation passionnante, au cours de laquelle il me répètera qu'il a décidé de ne plus écrire. « J'ai perdu l'élan vital », me dit-il. Et moi je pense que cette perte-là du désir d'écrire, du besoin d'écrire, c'est quelque chose qui déjà ressemble à la mort (ou qui l'annonce ?).

Quand vient le tour de Camille Laurens de faire les frais des élucubrations verschooriennes, après un petit jeu de chaises musicales qui n'augure rien de bon, je me dis que parler après Serge Doubrovsky ne doit pas être tâche aisée, tant il s'est montré disert, intéressant, attachant. Mais très vite, je suis conquise. Elle aussi se montre d'une érudition et d'une intelligence séduisantes. « J'appartiens à l'autofiction » nous dit-elle d'emblée. Mais ça, on le savait déjà. Nicole Verschoore lui parle du thème de la répétition dans son dernier ouvrage, « Encore et jamais », sous-titré « Variations », ce qui nous vaut un exposé passionnant sur ce sujet… avec, et c'était prévisible, des références à la psychanalyse, mais aussi à la philosophie. Dans la vie, nous dit-elle, la répétition est très fréquente, à la fois sous l'angle positif et sous l'angle négatif, la répétition étant le fond même de la névrose. Et de citer sa grand-mère et ces mille tâches répétitives qui constituaient en ce temps-là la vie d'une femme, tâches que l'on peut habiter, auxquelles il est possible de donner de la densité.

Comme Serge Doubrovsky, elle fait référence à des événements très personnels qui se trouveraient à la source de sa psychanalyse et de son implication dans l'autofiction : un abus sexuel subi dans l'enfance, la recommandation de sa grand-mère de « ne jamais en parler », la mort de l'enfant qui a donné naissance (si l'on peut dire) au récit « Philippe » - et aux démêlés très médiatisés avec Marie Darrieussecq. « Êtes-vous d'abord romancière ou d'abord philosophe ? » demande Nicole Verschoore. La réponse – on pouvait s'y attendre – est évidente : « Incontestablement d'abord romancière ». Ce qui ne l'empêche pas de faire référence à Deleuze qui voit, nous dit-elle, la répétition « comme une catégorie de l'avenir », mais aussi à Rabelais et à son « grand jamais » qu'est la mort. J'avoue par parenthèse que je ne connais pas cette dénomination de la mort chez Rabelais ; chez Elsa Triolet, au contraire… Si donc quelqu'un peut m'éclairer et me donner les références du texte de Rabelais où apparaît cette expression, ma reconnaissance lui sera acquise.

Mais revenons aux propos de Camille Laurens. « La mort est la seule chose qui ne se répète pas » nous dit-elle. En jouant comme elle sur le langage, on peut s'interroger sur le sens du verbe « se répéter » dans ce contexte. On peut en effet considérer qu'il est impossible de répéter sa mort comme on répète une pièce de théâtre, mais on peut également considérer que l'on ne meurt qu'une fois (évidemment), et que cette mort unique est bien sûr la seule péripétie que l'homme ne risque pas de traverser deux ou plusieurs fois…

Écouter Camille Laurens et Serge Doubrovsky c'est, d'une certaine manière, se sentir plus intelligent. Ils m'ont donné en tout cas envie de lire et de relire, et envie d'écrire encore et toujours, même si jamais – je pense – je ne produirai d'autofiction

Ensuite, « verre de l'amitié ». Tout le monde se jette sur le pain-surprise et sur le vin. Les auteurs se font désirer, monopolisés, comme toujours dans ce genre de circonstance, par l'un ou l'autre bavard ou par quelque fâcheux. Quand enfin ils se mêlent à la troupe des ancêtres qui bavardent tout en faisant un sort aux victuailles solides et liquides, je constate avec étonnement que Serge Doubrovsky n'est guère pris d'assaut, au contraire de Camille Laurens. Je m'approche de lui, le salue, lui dis mon intérêt pour son exposé et mon plaisir à l'avoir enfin rencontré. S'ensuit une conversation presque amicale et tout à fait naturelle. Il est d'une gentillesse et d'une simplicité – et même d'une sincérité – désarmantes, répondant sans détour à mes questions qui ne sont pas toutes exclusivement littéraires. Nous parlons, puisqu'il a lui-même abordé le sujet, de la responsabilité morale et éthique de l'auteur d'autofiction, de la mort de sa première épouse qui n'a pas supporté, explique-t-il, ce qu'il a écrit d'elle. De toute évidence, il parle aussi bien (et aussi volontiers, même à l'inconnue que je suis pour lui) qu'il écrit, et de choses infiniment personnelles. Bizarrement, j'éprouve un vrai plaisir à discuter avec lui. Il est charmant, vif, intéressant, sympathique (au contraire de ce que j'imaginais sur base de mon peu de goût pour le genre qu'il a inventé). Il est aussi très jeune, pour un homme de 85 ans, et je me surprends à penser que je comprends mieux son succès auprès des femmes. Sa jeune épouse, d'ailleurs, celle qu'il nomme joliment « Élisabeth II » et qui avoue 40 ans de moins que lui, est tout aussi charmante.

J'approche Camille Laurens que je sauve des confidences d'une dame « qui est écrivain mais ne publie pas » : « pourtant tout le monde me le conseille, surtout mon curé » ajoute-t-elle. Cela me fait rire et me rappelle une scène vécue et naguère racontée dans mes « Instants de Femmes » (« Exhibition »), tant il est vrai que le public de ces manifestations littérairo-mondaines est universel et interchangeable. Je salue l'écrivain et non l'écrivaine, car je me refuse, quoi qu'en puissent dire Michèle Lenoble-Pinson et même André Goosse, à féminiser ce terme et quelques autres. Je lui dis qu'il m'arrive de lire sur Facebook l'un ou l'autre écho la concernant. Ah, me répond-elle, nous sommes donc amies sur Facebook ! Moi qui songeais très sérieusement à me désinscrire de ce réseau dont je reparlerai ailleurs, me voici aussi surprise qu'honorée de me trouver « amie » de l'une des vedettes de la soirée. Remarquez : pour un écrivain, compter au rang des « amis » d'une jurée du Prix Femina, ce n'est pas à dédaigner !

Quelques mots, beaucoup de gentillesse là aussi, puis je m'en retourne vers le Parc Royal et ma voiture, contente de ma soirée malgré le spectacle déprimant d'une intellectuelle mais inéluctable vieillesse qui nous guette tous.

C'est ceux qui assistaient à cette soirée que j'évoque ici, vous l'aurez compris, et non les deux écrivains invités

Nostalgie de François Truffaut

- Par Liliane Schraûwen

- Le 06/06/2012

- Commentaires (0)

- Dans Un peu de culture

Revu ce soir Jules et Jim sur Arte. Un pur chef-d’oeuvre. Il n’y a pas un plan dans ce film qui ne soit parfait. Qu’est-ce qui fait la beauté, l’émotion qu’il dégage ? Tout et rien. La griffe, la patte de Truffaut. Même ce ton, ce phrasé qu’il a donné à tous ses comédiens et qui était le sien, une manière de parler presque artificielle, le rythme de sa propre voix qu’on retrouve dans tous ses films, et puis ce côté tellement écrit, tellement littéraire.

Revu ce soir Jules et Jim sur Arte. Un pur chef-d’oeuvre. Il n’y a pas un plan dans ce film qui ne soit parfait. Qu’est-ce qui fait la beauté, l’émotion qu’il dégage ? Tout et rien. La griffe, la patte de Truffaut. Même ce ton, ce phrasé qu’il a donné à tous ses comédiens et qui était le sien, une manière de parler presque artificielle, le rythme de sa propre voix qu’on retrouve dans tous ses films, et puis ce côté tellement écrit, tellement littéraire.

Ses films, et celui-là en particulier, sont intemporels. Tourné en 1962 cependant, comme cela paraît loin…, histoire début de siècle, avant la Première Guerre, pendant la Guerre, après, en costumes… et rien pourtant de « daté », rien de dépassé.

Plusieurs niveaux d’émotion.

D’abord la beauté du film, tout bêtement, l’histoire, le jeu des acteurs, la musique, la magie de ce noir et blanc lumineux, la grâce de Jeanne Moreau, sa jeunesse, sa voix… Le plaisir que l’on peut ressentir devant quelque chose de simplement beau, devant une oeuvre d’art réussie, achevée. Cette espèce de jouissance esthétique, ce bouleversement face à la beauté. L’envie de s’arrêter, comme on s’arrête devant un tableau, une sculpture.

Je me souviens de deux ou trois moments d’émotion violente, incontrôlable, qui m’ont ainsi saisie par surprise et sans que je m’y fusse attendue, jusqu’aux larmes. La première fois, je crois bien, c’était à Florence, à San Marco.

J’étais là avec un groupe d’élèves du collège Saint-Pierre et avec quelques collègues. Florence est une ville magnifique. Je la connaissais sans l’avoir jamais vue, grâce au cours extraordinaire de Paul Warzee que j’avais suivi en 1ère et 2ème candi ; je connaissais la genèse et les caractéristiques de la plupart des œuvres, peintures, sculptures, monuments, bâtiments… que nous voyions. Sans doute en savais-je plus sur l’histoire de Florence et de ses trésors que la plupart de ceux qui participaient à ce voyage, même parmi mes collègues. Il n’y avait donc aucune vraie « surprise » à attendre, sinon celle de voir en vrai ce qu’on a si souvent vu en photo, ce qu’on a rêvé, imaginé. Mais quand je me suis trouvée, brusquement, après avoir monté un escalier, face à l’Annonciation de Fra Angelico, je me suis sentie comme pétrifiée. Frappée, littéralement, au cœur. C’était tellement beau, tellement évident. Les larmes me sont montées aux yeux sans que je pusse me contrôler. Je suis restée devant cette petite fresque, à pleurer sans trop savoir pourquoi et sans arriver à me dominer. Au bout d’un moment, il m’a bien fallu rejoindre le groupe, ados et profs, m’en aller avec eux vers d’autres merveilles. Les élèves m’ont regardée sans comprendre, ils ont dû imaginer je ne sais quelle dispute, quel drame intime. Moi, j’étais littéralement « retournée ». Comme emportée par une espèce de vague venue de très loin. Si j’avais été seule, je serais restée là pendant des heures, perdue au milieu des visiteurs qui montaient l’escalier, descendaient, s’exclamaient. Le souffle coupé devant une sorte d’absolu de la beauté.

J’ai ressenti cela une autre fois, au musée d’Orsay, devant un Van Gogh. Même émotion, mêmes larmes, même impression de me trouver foudroyée. Et une fois encore plus récemment, à Rome, dans la chapelle Sixtine, devant les fresques de Michel Ange. Je me suis assise sur un banc et je suis restée là, le nez en l’air, chavirée…

Ce sont des moments très forts et totalement imprévisibles. Il y a de nombreuses œuvres d’art que je connaissais sans les avoir vues « en vrai » et qui ont toujours fait partie de ma mythologie personnelle : certains Rodin, la Piéta de Michel Ange, son David, les impressionnistes en général, et tant d’autres… Quand il m’a été donné des les découvrir enfin, j’ai ressenti une émotion forte, bien sûr. Mais rien de comparable avec ce qu’ont déclenché L’Annonciation de Fran Angelico, le Van Gogh d’Orsay ou la Sixtine. Pourquoi ces trois-là spécialement, pourquoi cette conflagration brutale et irrésistible ? Je serais bien en peine de le dire.

Il y a quelque chose de cet ordre dans l’effet que produit sur moi Jules et Jim, même si l’impact est moins fort.

et puis autre chose, en plus du plaisir purement esthétique, aussi puissant fût-il. Appelons cela la nostalgie. Truffaut, celui de ma jeunesse, celui de Baisers volés, de La nuit américaine, du Dernier Métro, de L’Enfant Sauvage, de La Sirène du Mississipi surtout… La grâce et la beauté de Jeanne Moreau, cette lumière. Cette incroyable jeunesse qui était la sienne, et cette jeunesse aussi, cette fraîcheur qui est celle du récit lui-même. L’amour, l’amitié, l’insouciance, la joie, les rêves… Tout est possible encore, tout peut arriver, tout est neuf. La vie devant lui et devant moi, toute neuve, toute vide, ouverte, vierge comme une page blanche au matin du monde. Tant de rêves, tant d'attentes, tant de certitudes.

Truffaut est mort. Quant à moi…

Si je compte bien, Jeanne Moreau avait quelque chose comme trente-deux ou trente-trois ans, mais elle en paraissait vingt tout au plus. Truffaut que l’on ne voit pas était si jeune et si vivant, lui aussi, avant tous ces films que j’ai cités plus haut. Il y a quelque chose de tellement triste à voir, à revoir ces fantômes qui reprennent vie et jeunesse pour quelques moments, par la magie de la télé. Jeanne Moreau a bien vieilli, et bien changé. Truffaut est mort depuis trente ans bientôt. Ses films font partie de l’histoire du cinéma, et les jeunes ne les connaissent pas.

À chaque fois que je présentais en classe le prologue de Gargantua, au temps si proche où l’État et l’imbécile Administration me jugeaient capable encore d’enseigner, j’amorçais le thème de l’intertextualité ; je rapprochais le fameux passage dans lequel Rabelais suggère à ses lecteurs d’étudier son texte par cœur afin d’en conserver la trace « si d'adventure l'art de l'imprimerie cessoit, ou en cas que tous livres perissent », afin que, « au temps advenir un chascun les peust bien au net enseigner à ses enfans, et à ses successeurs et survivens bailler comme de main en main, ainsy que une religieuse Caballe » du Farenheit 451 de Bradbury, débouchant lui-même sur celui de Truffaut ; de même, lorsque j’expliquais le concept de la mise en abyme, je me référais à La nuit américaine. « Mais oui, voyons, vous connaissez certainement ce film, un film de François Truffaut… » « Qui, madame ? » J’expliquais, je racontais, je conseillais de louer le DVD. « Un film des années 70, madame ! Nous, on ne regarde pas des vieux films comme ça. Ils sont bêtes, et on ne comprend rien. Et puis, il n’y a pas d’action, pas d'effets spéciaux… ».