De la littérature

Adieu à "La librairie francophone"

- Par Liliane Schraûwen

- Le 14/05/2024

- Commentaires (133)

- Dans Ecrire

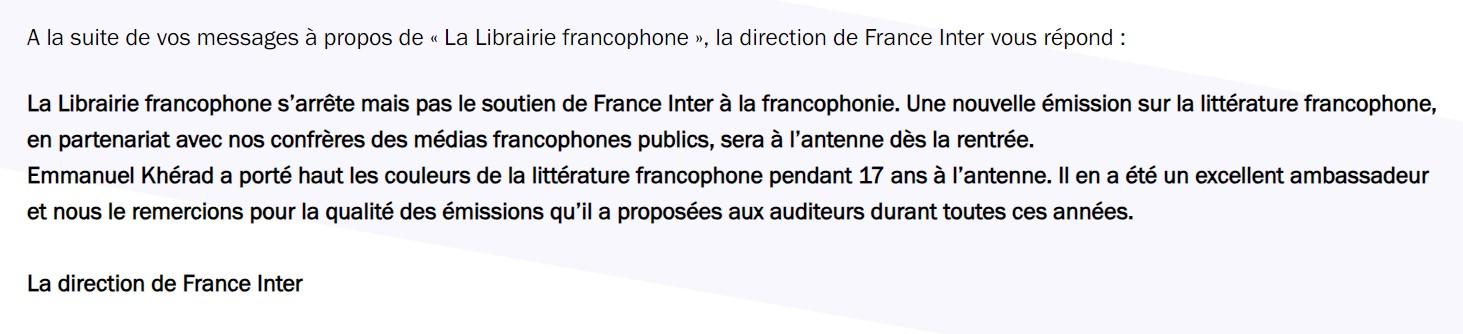

Je fais partie des quelque 560 auteurs et autres « membres de la chaîne du livre » signataires de la pétition adressée à France Inter pour protester contre la suppression de l’émission « La librairie francophone ». Comme sans doute les 559 autres signataires, j’ai donc reçu un aimable mail émanant de « mediatrice@radiofrance.com » dont voici le contenu :

Une manière élégante de nous dire… que nous n’avons rien à dire, que c’est comme ça, voilà tout, que la décision de supprimer La librairie francophone est irréversible et qu’Emmanuel Khérad a été (mais n’est plus) « un excellent ambassadeur » qu’il convient de remercier, dans tous les sens du mot.

Aucune explication, bien entendu, aucune justification. Aucune réponse anticipée à la question que, forcément, l’on se pose : si, comme l’écrit madame médiatrice sans doute inspirée par monsieur Chat GPT, « une nouvelle émission sur la littérature francophone sera à l’antenne dès la rentrée », alors même que celle que l’on enterre aujourd’hui était « de qualité »… comme toutes celles qu’Emmanuel Khérad « a proposées aux éditeurs durant toutes ces années », pourquoi donc la supprimer ?

Voulez-vous que je vous dise ? Ceci démontre que France Inter et, dans la foulée, que toutes les instances auprès desquelles on pétitionne à tour de bras, n’en ont rien à cirer, rien à foutre, rien à br***. À l’ère des réseaux prétendument sociaux sur lesquels chacun peut dire et écrire n’importe quoi, vitupérer sur tout et sur rien, répandre menaces, fake news et propagande en tout genre, à l’ère où X, Instagram, Tik Tok et le vétuste Facebook des vieux internautes ont remplacé livres et journaux, en ces temps où CULTURE ne rime plus avec écriture ou littérature mais plutôt avec déconfiture, enflure, caricature ou injure quand ce n’est pas avec CENSURE ou DICTATURE, à l’heure des émeutes ici ou là, des occupations d’universités, des manifestations pour toutes sortes de causes parfois discutables…, en ces temps où influenceurs et influenceuses dirigent les goûts et les passions de nos ados…, qui s’intéresserait, je vous le demande, aux « pétitions » de plumitifs tout juste bons à produire des livres que personne ne lit ?

Et, globalement, en quoi une pétition qui ne serait ni accompagnée de jets de pierres ou de cocktails molotov, ni soutenues par des troupeaux d’émeutiers en colère, aurait-elle la moindre chance d’être entendue ?

« Sic tansit gloria muni », ou à tout le moins : « sic transit gloria francophoniae librariae »…

Au revoir monsieur Kherad. Ce fut un plaisir de vous entendre, un plaisir riche de souvenirs, et ce fut un honneur de vous rencontrer et d’échanger quelques mots avec vous à la récente foire du livre de Bruxelles.

Les surprises de la Foire du Livre

- Par Liliane Schraûwen

- Le 19/04/2024

- Commentaires (223)

- Dans De la littérature

(Texte publié dans les « nouvelles du jour » de la revue Marginales en collaboration avec Le Soir)

En notre joli et tout petit royaume vit un écrivain de sexe féminin — c'est-à-dire une écrivaine, si l’on accepte de se fondre dans l’air du temps, de se couler dans le wokisme, le féminisme exacerbé et le prétendu « éveil » contemporains. Elle ne se nomme pas Amélie mais Hélène, Hélène Untel pour être précis, et sa notoriété est restreinte. Elle a pourtant publié une vingtaine d'œuvres, tous genres confondus. Pour un éditeur français, elle avait également accouché d’un gros ouvrage de commande consacré aux affaires criminelles qui, depuis le moyen-âge, ont dans nos provinces défrayé la chronique.

Du coup, comme on dit aujourd’hui, la directrice de collection d’une maison d’édition belge l’a un jour contactée.

Hélène connaissait cet éditeur, relativement récent et spécialisé dans les livres « grand public » : mémoires de ministres, de présentateurs de journaux télévisés et autres personnalités médiatiques, histoires de flics ou de légistes, enquêtes, souvenirs de coureurs cyclistes, portraits de couples royaux, biographies de stars du foot…

— J’ai une proposition à te faire, lui dit l’éditrice. Tu connais sans doute « L’Instant T », l’émission quotidienne qui passe sur les antennes de notre radio nationale ?

— En effet. Il m’arrive de l’entendre lorsque je suis au volant.

— Tu sais donc que c’est le fameux Ludovicus-Johannes Lebuisson qui en fait la notoriété.

— Bien sûr, répondit Hélène. Difficile de ne pas le connaître ! Cela fait plus de vingt ans qu’on ne peut guère échapper à son visage, à sa voix et à son phrasé grandiloquent.

L’autre lui expliqua que la prod (entendez : la société de production responsable de la diffusion des innombrables « Instants T » et de tout ce qui les accompagne) envisageait une série de ces Instants centrée sur les meurtres et autres abominations spécifiques à notre sympathique pays.

— Il nous en faudrait une dizaine, qui donneraient lieu à un livre dont monsieur Lebuisson assurera la promotion avant de lire les textes sur antenne. Pourrais-tu être « la plume » de ce projet ? Nous savons que tes « Grandes affaires criminelles de Belgique » publiées naguère en France ont bien marché…

— Je vais y réfléchir…

— Bien sûr, tu auras un contrat en bonne et due forme, tu percevras des droits d’auteur. Et dans la mesure où il s’agit d’une commande, tu toucheras une avance importante à la remise du manuscrit.

— Je te donnerai ma réponse d’ici quelques jours.

Pour la forme, Hélène fit mine d’hésiter. Mais elle savait déjà qu’elle accepterait la proposition, pour bien des raisons, la première étant qu’un joli chèque serait le bienvenu. « Pour une fois que la littérature nourrit son homme — ou sa femme ! » se dit-elle. Et puis, elle éprouvait un certain plaisir à effectuer des recherches dans les bibliothèques, à consulter de vieilles archives, à dépouiller la presse du temps jadis. Nostalgie sans doute de ses années universitaires… En outre, plusieurs sujets qu’elle avait envisagé de traiter dans ses fameuses « Grandes affaires criminelles de Belgique » dormaient dans le ventre de son ordinateur, certains à l’état d’ébauche, d’autres à demi rédigés.

Elle se mit donc au travail. Un travail qui, cela n’étonnera personne, fut long, exigeant, parfois ardu. Enfin, le livre fut édité sous une couverture tape-à-l’œil comme il sied à ce genre de publication. Le titre jaune vif occupait le tiers de l’espace, surmontant l’image d’un poignard sanglant. Sur le troisième tiers, on pouvait admirer une photo de l’illustre Ludovicus-Johannes Lebuisson, accompagnée d’une épaisse accroche jaune flashy : « Histoires vraies racontées par LUDOVICUS-JOHANNES LEBUISSON ». Le nom d’Hélène était mentionné, lui aussi, en caractères beaucoup plus discrets : « Textes de Hélène Untel ».

Il y eut des articles dans la presse, des interviews du « conteur qui captive tous les après-midis les auditeurs de l’émission L’Instant T… », sans que le nom de l’auteur des textes fût cité. Hélène râla un peu, mais elle se dit que bon, c’est ainsi que cela se passe, et de toute façon, si cet ouvrage alimentaire était bien ficelé et assez réussi, ce n’était cependant pas « de la grande littérature »…

Quelque temps plus tard, elle apprit incidemment que « la prod » avait décidé de ne pas diffuser ses créations sur antenne. Sans doute son style n’était-il pas assez oratoire, à moins qu’il fût trop littéraire. Tant pis pour le faux comte russe qui avait trucidé une antiquaire, tant pis pour « le beau Gustave », pour l’affaire Caumartin-Sirey et pour quelques autres. Tout cela n’était pas très grave.

— L’incident est clos, se dit-elle. J’ai fait le job, le livre existe, je percevrai les droits annoncés. C’est très bien ainsi.

Quelques mois passèrent, jusqu’à ce jeudi 4 avril 2024, date d’ouverture de la Foire du Livre de Bruxelles. Hélène était attendue chez deux de ses autres éditeurs, où elle devait signer romans et nouvelles. Les amateurs le savent : cette « plus grande librairie du pays » se tient sur le site de Tour et Taxis. Les stands MEO et Quadrature se trouvaient tous les deux dans le hall numéro 2 ; or, avant d’atteindre le 2, il faut très logiquement passer par le 1. L’auteur-point-médian-rice, ainsi que l’indiquait son badge, laissa à sa droite le Salon des Auteurs de la SCAM (sans féminin ni point médian cette fois), et parcourut d’un pas pressé les espaces Actes Sud, l’École des Loisirs, Québec éditions, Racine et quelques autres. À sa gauche, en face du podium de la RTBF et juste avant l’entrée du « shed 2 » (en français dans le texte), il y avait le très vaste emplacement 139-140 qui regroupait plusieurs éditeurs. Derrière une rangée de tables couvertes de piles de bouquins, des chaises attendaient les auteurs de premier rang qui viendraient dédicacer leurs œuvres, et des affichettes annonçaient leur nom et l’heure du rendez-vous.

Hélène s’arrêta net. Sur l’une des tables, c’étaient une centaine d’exemplaires de son sanglant ouvrage de commande qui s’empilaient.

Interloquée, car on ne lui avait pas annoncé cette séance de signature, mais flattée quand même, elle s’approcha… et découvrit le texte de l’affichette de présentation : LUDOVICUS-JOHANNES LEBUISSON dédicacera son livre à 17 h.

La surprise passée, Hélène sentit monter la colère. Non mais… Depuis quand invite-t-on un quidam, même s’il est (relativement) célèbre, à dédicacer un volume dont il n’a pas écrit une ligne et que, à en juger par certains de ses propos en interview, il n’a sans doute pas lu ? Bien sûr, ce sont son nom, son visage et surtout la référence à l’Instant T qui attireront les amateurs… Mais la moindre des choses n’aurait-elle pas été de convier l’auteur, le vrai, à s’asseoir à ses côtés et à co-signer « son livre » ?

Elle était attendue chez MEO à midi. Accueil sympa, comme toujours, retrouvailles et rencontres d’autres auteurs (authentiques, ceux-là), discussions, échanges, découvertes… Elle raconta l’anecdote lebuissonesque à qui voulait l’entendre, et fut à la fois rassurée et réconfortée par les réactions indignées ou incrédules de ses confrères.

— Tu devrais aller lui parler, lui suggéra un ami, lui dire ce que tu penses de tout cela.

— Je t’accompagnerai, lui dit un autre.

— Moi, je filmerai la rencontre, ajouta l’assistante de monsieur MEO.

Hélène Untel se rendit donc, à 17 h précises, à proximité de la table sur laquelle trônaient ses crimes. Pas de Ludovicus-Johannes Lebuisson à l’horizon car, comme chacun sait, le propre des stars est de se faire désirer. Un chaland, planté devant la chaise vide du médiatique monsieur Instant T, patientait.

Hélène s’approcha.

— Bonjour, monsieur. Puis-je vous demander ce que vous attendez ?

L’homme la regarda en lui montrant le livre qu’il serrait sur son cœur.

— J’attends Ludovicus Lebuisson, bien sûr. Je suis un fan, j’ai acheté son livre, et je vais le prier de me le dédicacer.

— Je comprends, fit Hélène. Cet ouvrage, vous savez qui l’a écrit ?

— Évidemment, c’est indiqué sur la couverture : c’est Ludovicus-Johannes Lebuisson.

— Ah bon ? Vous êtes sûr ? rétorqua Hélène en lui montrant sur ladite couverture la très discrète mention de son nom : « Textes de Hélène Untel », avant de lui mettre sous le nez le badge « auteur·rice » accroché à son écharpe, sur lequel figurait – forcément – le même nom.

L’homme la regarda, incrédule.

— C’est vous qui l’avez écrit ?

— Mais oui, vous le voyez bien.

Il réfléchit un instant, hésita, puis :

— Dans ce cas, vous voulez bien me le dédicacer ?

— Avec plaisir, répondit-elle en retenant le rire qu’elle sentait monter.

À Didier, avec l’amitié du véritable auteur de ce livre, inscrivit-elle, cependant que Ludovicus-Johannes Lebuisson arrivait enfin, lançant un regard courroucé à l’inconnue qui se permettait de gribouiller dans SON livre. Le fan s’avança, lui présenta l’ouvrage ouvert à la page déjà annotée par « le véritable auteur » qui s’était éloigné de quelques pas.

Hélène attendit que l’illustre personnage en eût terminé avec les quelques amateurs de dédicaces qui lui tendaient leurs livres. Puis elle passa derrière lui, lui frappa sur l’épaule. Il se retourna, lut son nom sur le badge épinglé à son revers.

— Ah, c’est vous ! dit-il avec son grand sourire télévisuel.

— Oui, c’est moi qui ai écrit ce livre…

Il y eut un moment de silence, puis elle enchaîna, avec toute la politesse et tout le calme dont elle était capable.

— À ce propos, je voudrais vous poser une question. Comment se fait-il que je n’aie pas été invitée à vous tenir compagnie derrière cette table, et à dédicacer avec vous cet ouvrage dont, somme toute, je suis l’auteur ? Ou au moins avertie, tout simplement ?

Il hésita un instant.

— Ce n’est pas moi qui décide. C’est l’éditeur qui a tout organisé, je n’y suis pour rien…

— Je comprends. Mais si j’avais été à votre place, j’aurais quand même suggéré à cet éditeur d’inviter l’auteur à co-signer avec moi… L’avez-vous fait ?

La star s’énerva.

— Mais je vous le répète : je n’y suis pour rien. Moi, je me contente de rendre service à l’éditeur. Je ne toucherai pas un centime pour cela, ni sur les ventes. Vos textes ne seront même pas diffusés sur antenne.

Hélène avala sa salive. Le « même pas » était de trop…

— Écoutez, monsieur Lebuisson, que cet ouvrage soit bon ou mauvais, là n’est pas l’affaire. C’est moi qui l’ai écrit, voilà tout. L’auteur, c’est moi, Hélène Untel. N'avoir pas pris la peine de m'aviser de cette séance de dédicace de MON livre par quelqu'un qui n’en a pas écrit une ligne, c’est un manque de respect, de politesse, de civilité, de…

Un petit attroupement s’était formé. L’illustre Dubuisson éleva la voix.

— Asseyez-vous donc, et signez avec moi, puisque vous y tenez ! Et je vous le répète : c’est à l’éditeur que vous devez vous en prendre, pas à moi.

Hélène haussa le ton, elle aussi.

— Vous n’avez rien compris, monsieur. Je me fiche bien de signer à vos côtés, je ne cherche pas ici une vaine gloriole. Je suis d’ailleurs censée dédicacer ailleurs mon dernier roman et quelques-uns de ceux qui l’ont précédé, en ce moment. Simplement, je suis choquée du surprenant manque de considération dont fait preuve ici l’éditeur… tout comme ceux qui, de toute évidence, n’ont pas pensé à lui rappeler que cette œuvre est le fruit du travail d’un écrivain véritable, d’un auteur qui y a consacré du temps et de l’énergie.

Elle ne put aller plus loin, interpellée – pour ne pas dire agressée – par une dame tirée à quatre épingles à l’allure imposante et au maquillage… très apparent. Son badge indiquait son nom et la fonction : attachée de presse.

— Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ?

Hélène respira un grand coup pour se calmer, puis expliqua.

— Je suis venue aujourd’hui pour signer certaines de mes œuvres sur les stands MEO et Quadrature, et j’ai découvert, en passant devant l’espace 139-140, que monsieur Lebuisson allait dédicacer à 17 h cet ouvrage, dont JE suis l’auteur. Je m’étonne donc que…

— Ce n’est pas vrai, rétorqua le désagréable personnage.

— Comment cela, ce n’est pas vrai ?

— Vous n’avez rien découvert. Vous le saviez très bien. D’ailleurs, vous vous êtes déjà plainte.

— Mais… mais… Je n’étais au courant de rien, je ne suis pas venue à la soirée d’inauguration, je suis arrivée tout à l’heure, vers midi, je suis passée devant les tables, j’ai vu mes livres et l’affichette, je…

— De toute façon, c’est ainsi, voilà tout. Et si vous voulez discuter avec un quelconque membre de l’équipe éditoriale, sachez qu’il n’y aura personne, ni aujourd’hui, ni demain… D'ailleurs, c’est monsieur Lebuisson qui assure le succès de ce livre.

Hélène se fâcha pour de bon.

— Je vais vous répéter ce que j’ai dit déjà à votre monsieur Lebuisson. Quel que soit le personnage responsable de ce prétendu « oubli », c’est un manque de la plus élémentaire considération envers le travail et la personne de l’écrivain. J’ai peine à concevoir une telle absence d’éducation, de civilité, de correction, de…

— Eh bien, fit la mégère, installez-vous et dédicacez, puisque c’est cela que vous voulez !!!

Hélène renonça à lui redire ce qu’elle avait déjà tenté d’expliquer à l’illustre Ludovicus-Johannes. Madame l’attachée de presse, d’ailleurs, avait tourné les talons sans plus attendre, avec la grossièreté qui semblait lui être coutumière, et s’en était allée vers d’autres horizons.

Hélène s’éloigna, elle aussi, en se disant que cette histoire aurait du moins l’avantage de lui donner matière à une nouvelle. Le proverbe a raison, songea-t-elle, qui affirme qu’à quelque chose malheur est bon.

Tout n’était donc pas perdu.

Adieu à "La librairie francophone"

- Par Liliane Schraûwen

- Le 14/05/2024

- Commentaires (137)

- Dans De la littérature

Je fais partie quelque 560 auteurs et autres « membres de la chaîne du livre » signataires de la pétition adressée à France Inter pour protester contre la suppression de l’émission « La librairie francophone ». Comme sans doute les 559 autres signataires, j’ai donc reçu un aimable mail émanant de « mediatrice@radiofrance.com » dont voici le contenu :

Une manière élégante de nous dire… que nous n’avons rien à dire, que c’est comme ça, voilà tout, que la décision de supprimer La librairie francophone est irréversible et qu’Emmanuel Khérad a été (mais n’est plus) « un excellent ambassadeur » qu’il convient de remercier, dans tous les sens du mot.

Aucune explication, bien entendu, aucune justification. Aucune réponse anticipée à la question que, forcément, l’on se pose : si, comme l’écrit madame médiatrice sans doute inspirée par monsieur Chat GPT, « une nouvelle émission sur la littérature francophone sera à l’antenne dès la rentrée », alors même que celle que l’on enterre aujourd’hui était « de qualité »… comme toutes celles qu’Emmanuel Khérad « a proposées aux éditeurs durant toutes ces années », pourquoi donc la supprimer ?

Voulez-vous que je vous dise ? Ceci démontre que France Inter et, dans la foulée, que toutes les instances auprès desquelles on pétitionne à tour de bras, n’en ont rien à cirer, rien à foutre, rien à br***. À l’ère des réseaux prétendument sociaux sur lesquels chacun peut dire et écrire n’importe quoi, vitupérer sur tout et sur rien, répandre menaces, fake news et propagande en tout genre, à l’ère où X, Instagram, Tik Tok et le vétuste Facebook des vieux internautes ont remplacé livres et journaux, en ces temps où CULTURE ne rime plus avec écriture ou littérature mais plutôt avec déconfiture, enflure, caricature ou injure quand ce n’est pas avec CENSURE ou DICTATURE, à l’heure des émeutes ici ou là, des occupations d’universités, des manifestations pour toutes sortes de causes parfois discutables…, en ces temps où influenceurs et influenceuses dirigent les goûts et les passions de nos ados…, qui s’intéresserait, je vous le demande, aux « pétitions » de plumitifs tout juste bons à produire des livres que personne ne lit ?

Et, globalement, en quoi une pétition qui ne serait ni accompagnée de jets de pierres ou de cocktails molotov, ni soutenues par des troupeaux d’émeutiers en colère, aurait-elle la moindre chance d’être entendue ?

« Sic tansit gloria muni », ou à tout le moins : « sic transit gloria francophoniae librariae »…

Au revoir monsieur Kherad. Ce fut un plaisir de vous entendre, un plaisir riche de souvenirs, et ce fut un honneur de vous rencontrer et d’échanger quelques mots avec vous à la récente foire du livre de Bruxelles.

AUTEURE, AUTRICE OU AUTEURICE ?

- Par Liliane Schraûwen

- Le 11/12/2022

- Commentaires (3215)

- Dans Société

J’ai découvert, au hasard d’une émission littéraire, l’existence d’une maison d’édition que je ne connaissais pas. J’ai eu la curiosité de me renseigner, et j’ai donc consulté le site de ladite maison.

Cela m’a permis de visionner la liste-trombinoscope des AUTEURICES (sic) qu’elle publie. Si si, je vous assure, vous avez bien lu. Ce qui ne l’empêche pas de se présenter, sur le même site, comme une maison « qui publie chaque année des romans, novellas et recueils de nouvelles D’AUTEURS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS ». Cherchez l’erreur…

Même dans le monde de la science-fiction, qui constitue le genre-phare de cette maison, ce mot est un non-sens (et une monstruosité). J’ai souvent rencontré des AUTEURES et des AUTRICES (deux catégories auxquelles je me refuse d’appartenir, bien décidée à demeurer à jamais UN AUTEUR, même si en l’occurrence cet auteur est sans conteste une femme, de même que je suis un PROFESSEUR et même un ÉCRIVAIN, tous de sexe féminin, et — tant qu’à faire — UN être humain.

Mais du moins les néologismes d’AUTEURE et d’AUTRICE s’inscrivent-ils dans une certaine logique linguistique, tout comme les mots INSPECTRICE, ACTRICE, CONDUCTRICE, MINEURE, PRIEURE ou SUPÉRIEURE, depuis longtemps entrés dans l’usage et les dictionnaires.

Car, rappelons-le, c’est l’usage qui fait évoluer une langue (et ce n’est pas le bon monsieur Grevisse qui m’aurait contredite), et non les ukases à connotation “politiquement correcte” ou “dans l’air du temps” de démagogues de tout poil ou de militantes féministes. Bien sûr, si ces féminisations et autres inclusivités avaient le moindre impact sur le nombre de “violences faites aux femmes”, sur le mépris dont trop souvent elles restent l’objet, si ces fadaises linguistiques permettaient de diminuer le nombre de meurtres, de viols, de mutilations, d’agressions, de “coups et blessures” dont elles sont victimes, eh bien, mon Dieu, peut-être me convertirais-je à cette religion nouvelle et j’inclusiverais à tout va, moi aussi. Mais de toute évidence, il n’existe aucun rapport entre ces tristes réalités et la prétendue bonne conscience syntaxique qui se répand aujourd’hui. Au contraire, suis-je tentée de dire.

Quoi qu’il en soit, constater qu’un éditeur, un vrai, qui ne semble pas pratiquer le compte d’auteur revendiqué ou déguisé, utilise ce néologisme aussi ridicule que barbare, cela a de quoi faire frémir…

Quant à moi, je ne risque pas, en tout cas, de lui proposer l’un ou l’autre manuscrit. Et je reviens à mon mantra préféré : “la connerie humaine est sans limites”…

ET TANT QU’À FAIRE... VICTOR HUGO EN INCLUSIF, C’EST INTÉRESSANT (LES CHÂTIMENTS)

Celles et ceux qui vivent, ce sont celles et ceux qui luttent ; ce sont

Celles et ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front,

Celles et ceux qui d’un haut destin gravissent l’âpre cime,

Celles et ceux qui marchent pensif.ve.s, épris.e.e d’un but sublime,

(...) C’est le-la prophète.sse saint.e prosterné.e devant l’arche,

C’est le-la travailleur.euse, pâtre.sse, ouvrier.ère, patriarche ;

(...) Inutiles, épars.e.s, iels traînent ici-bas

(...) Iels sont les passant.e.s froid.e.s, sans but, sans nœud, sans âge ;

(...) Oh non, je ne suis point de celles et ceux-là ! grand.e.s, prospères,

Fier.ère.s, puissant.e.s, ou caché.e.s dans d’immondes repaires,

ET SI ON RÉÉCRIVAIT LES PENSÉES DE PASCAL ?

« L’homme-la femme n’est qu’un.e roseau.elle, le.la plus faible de la nature; mais c’est un.e roseau.elle pensant.e. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le.la tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme-la femme serait encore plus noble que ce qui le.la tue, parce qu’iel sait qu’iel meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui.elle, l’univers n’en sait rien. »

...ET DE LETTRES VOUS N'AVEZ QUE LES TROIS QUI FORMENT LE MOT "SOT"

- Par Liliane Schraûwen

- Le 27/11/2022

- Commentaires (160)

- Dans De la littérature

Un facebookien amateur de (belles) lettres publia récemment dans ses « impressions de lectures » quelques lignes relativement sympathiques sur mon dernier recueil de poèmes, ce dont je le remercie (« Traces perdues », éd. Bleu d’encre).

Un cuistre distingué, aussitôt, répondit à sa chronique par quelques lignes venimeuses dont je vous livre ici le contenu.

« On attend d'un poème qu'il fasse preuve de nouveauté, d'images jamais lues, de thèmes riches et féconds, d'émotion. (…)

Quelle déception quand, au fil des pages, se lèvent tant de clichés, de banalités, de stéréotypes, de poncifs, comme si l'auteur, reliant des thèmes intéressants (l'enfance, le temps qui ronge, les voyages), les banalisait, les reniait à force d'images convenues, mille fois lues. (…) Dommage. L'auteur eût pu resserrer son propos (146 pages) et condenser son écriture. Dommage pour l'excellent éditeur. Signé : Ph. Lx »

Lorsqu’on sait que le pseudonommé (si je puis me permettre ce néologisme) Ph. Lx est lui-même poète, auteur d’un nombre étonnant de textes édités (114 si j’en crois Wikipédia, excusez du peu), et est en outre l’un des administrateurs de l’AEB (Association des écrivains belges de langue française) dont est membre la pauvre petite plumitive que je suis, la chose ne manque pas de sel.

Je lui ai donc adressé une réponse quelque peu ironique, mais moins insultante (ou méprisante, c’est selon) que l’était son texte :

« Réponse au commentaire féroce de Philippe Leuckx à la critique que Denis Billamboz a publiée de mon dernier recueil de poésie, « traces perdues » (éd. bleu d’encre)

Chacun, monsieur le censeur, est évidemment libre d’apprécier ou non, d’admirer ou de détester toute forme de création artistique (littéraire, picturale, musicale ou autre).

Il me semble néanmoins que descendre en flèche un ouvrage (je n’ose pas écrire : « l'œuvre d’un autre poète ») ainsi que vous le faites ici, cela relève à la fois de la méchanceté gratuite, d’une certaine outrecuidance, d’une supposée supériorité et de prétendues compétences qui restent très discutables. Quant à moi, plus modeste sans doute que vous, ou moins perfide et teigneuse, lorsque je n’aime pas tel ou tel ouvrage, je le confie — peut-être — verbalement à certains de mes proches, je m’exprime dans un cercle restreint. Je ne déverse pas mon fiel sur FB, je n'émets pas de jugements à l’emporte-pièce, je ne m’attache pas à nuire urbi et orbi sur les réseaux sociaux (ou en cette occurrence asociaux), à tel ou tel de mes confrères que j’estimerais — à tort ou à raison — moins digne que moi de porter le nom de « poète »…

Il est vrai que sans doute je n’aurais aucun droit à agir de la sorte, moi qui n’ai pas comme vous à mon actif plusieurs centaines (!!!) de textes, courts ou moins courts, poétiques ou critiques. Bref, je ne suis pas quant à moi « un Grrrrand Poète » autoproclamé, je ne suis pas non plus administratrice de l’AEB ni d’aucune autre association culturelle. Et je me permettrai d’ajouter que je ne suis pas, comme certains, en quête permanente d’honneurs ou de reconnaissance (surtout s’il s’agit de la reconnaissance de cuistres malfaisants), quitte, pour cela, à pontifier gravement sur les « clichés, banalités, stéréotypes et autres poncifs » d’une autre plumitive, sans même parler de votre sympathique appréciation « d'images convenues, mille fois lues ». Venant de vous, la charge est étonnante autant que fielleuse.

Non seulement votre propos dégoulinant de venin risque d’ôter à tout lecteur potentiel le désir de découvrir mon recueil, mais il va jusqu’à se permettre de porter un jugement sur l’éditeur qui, en cette occurrence, a eu le grand tort de me publier (alors que peut-être il aurait refusé l’un ou l’autre de vos chefs-d’œuvre ???). Un tel commentaire, lui, risquerait de me nuire non pas auprès d’éventuels et rares amateurs de poésie, mais auprès de cet éditeur ou de ses confrères. Bleu d’encre, grâce au ciel, est dirigé de main de maître par un autre « professeur » et écrivain qui se fie à son propre jugement, et non aux ukases venimeux de certain gendelettre prolifique autant que désobligeant ou agressif.

Par ailleurs et même si cela n’a pas vraiment de lien avec le sujet qui m’occupe ici, je vais me permettre, cher collègue, de vous révéler que je suis tout comme vous, si je m’en réfère à votre page Wikipédia, « professeur de français, d’histoire de l’art, de philosophie » et de quelques autres disciplines, comme le latin et l’histoire. Mais tout ceci ne constitue évidemment ni un titre de gloire, ni une preuve de talent : j’en suis d’accord, monsieur le censeur-professeur-critique et surtout monsieur-le-poète rempli d’autant de vanité que de maîtrise revendiquée, voire de génie supposé…

Je conclurai cette réaction en ajoutant que je ne puis m’empêcher de songer que, peut-être, votre hargne et votre mépris à l’égard de mon recueil ont d’autres sources que ma prétendue et triste incompétence littéraire (surtout lorsqu’on la compare à l’incommensurable génie du prolifique et autoproclamé maître en la matière, l’inénarrable Philippe Leuckx). Je me souviens en effet de l’incident qui, in illo tempore, m’avait amenée à quitter l’AEB, et des textes (déjà) aussi féroces que violents et remplis de mépris que ce sympathique censeur avait diffusé tous azimuts en cette occasion. Auriez-vous donc la rancune tenace, en plus de prendre plaisir à humilier vos confrères ? “

J’ai su, par ailleurs, que des « amis » connus et inconnus avaient réagi à son post assassin avec moins de nuances que je l’avais fait moi-même (ce qui m’a réconfortée, je le confesse). Courageusement, ce noble et prolifique scribouillard a aussitôt supprimé son message et, dans la foulée, toutes les réactions qu’il avait suscitées, parmi lesquelles mon propre texte. Pour plus de sécurité, il semble bien m’avoir « bloquée » et donc empêchée de savourer les jérémiades fielleuses et narcissiques qu’il dispense généreusement sur sa page FB.

Malheureusement pour lui, les réseaux prétendus sociaux ont ceci de positif qu’ils permettent de « partager » tous azimuts textes et images, ce dont je ne me suis pas privée…

Et, malgré mes incommensurables faiblesses en matière de poésie, du moins si j’en crois l’illustre Ph. Lx, je me suis amusée à relater cette ridicule affaire en quelques alexandrins pastichant l’illustre Edmond Rostand, vers de mirliton peut-être, et riches sans doute de « clichés » et autres « images convenues », mais qui m’ont divertie, et divertiront de même, je l’espère, mes (rares) lecteurs.

Quand un cuistre pédant se prend pour un expert © Liliane Schraûwen 2022

Il y a par chez nous en terre de Belgique

Comme partout ailleurs des crétins maléfiques

Tristes ayatollahs proférant des sentences

Décidant à tout va ce qu’il faut que l’on pense

Ce qu’il faut qu’on écrive et comment on le dise

Justifiant leurs propos par leur grande maîtrise

Sachant mieux que personne à quoi la poésie

Se doit de ressembler afin de faire envie

Il en est un certain qui meilleur que ses pairs

Vous regarde de haut en prenant de grands airs

Il éructe sans honte et juge vos « poncifs »

En des mots méprisants tristement corrosifs

Avec autant d’aplomb que de forfanterie

S’appuyant pour cela sur son propre génie

Attesté par le nombre de ses publications

Qui dépassent de loin d’Amélie Nothomb

La somme impressionnante des titres produits

En trente ans d’écriture de moult manuscrits

Il vous juge en expert mentionne vos « clichés »

Évoquant ce qu’il nomme vos « banalités »

Car « quelle déception » pour ce triste pédant

Pour ce cuistre sinistre et toujours malveillant

De lire « au fil des pages » les « stéréotypes »

D’une pauvre consœur qu’il aurait prise en grippe

Et qui, la malheureuse, ne peut que « renier »

Ce qui fait semble-t-il du grand art la beauté

« Images convenues »

Et « mille fois relues »

Autant de compliments venant d’un connaisseur

Vaniteux suffisant qui se croit supérieur

Et pour qui je voudrais parodier Cyrano :

« Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres,

Vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres

Vous n'avez que les trois qui forment le mot : sot ! »

(Edmond ROSTAND, Cyrano de Bergerac, acte 1, scène 4)

LA RAISON DU PLUS FORT ou LA FONTAINE EN UKRAINE

- Par Liliane Schraûwen

- Le 08/11/2022

- Commentaires (132)

- Dans Actualité

Quand l’agneau des plaines ukrainiennes se trouve confronté au féroce loup des steppes de Sibérie

Quand l’agneau des plaines ukrainiennes se trouve confronté au féroce loup des steppes de Sibérie

La raison du plus fort est toujours la meilleure. Chacun sait cela depuis… depuis… depuis… Depuis longtemps. Depuis toujours.

Ce n’est pas le loup du bon monsieur de La Fontaine qui me démentira, et moins encore l’agneau qui fit les frais de sa démonstration. Ce ne seront pas non plus monsieur Poutine aujourd’hui, pas plus que le sympathique et dodu dirigeant de Corée du Nord, ni aucun des tyrans, dictateurs, despotes et autres autocrates passés, présents ou à venir qui contrediront cette évidence.

Cela a toujours été ainsi. Les gros poissons mangent les petits, les lions dévorent les gazelles, les aigles font un sort aux renards qui mangent les écureuils amateurs de glands et de châtaignes… Et tout au bout de ce qu’on nomme la chaîne alimentaire, les hommes omnivores se nourrissent de tout le reste.

Quoi de plus normal ? C’est ce que l’on appelle la loi de la nature. Dieu lui-même l’a voulu ainsi, à ce qu’il paraît. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre » dit-il (Genèse 1, 2

6). Après quoi « il créa l’homme et la femme et leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.… ».

L’on connaît par ailleurs la fameuse théorie du « mâle alpha » née de l’analyse du comportement des loups. Chez ces animaux comme chez bien d’autres, la meute, ou le groupe, sont dirigés par un individu plus puissant que ses congénères, qui a démontré sa supériorité au terme d’un long processus de compétition. C’est lui qui choisit les lieux de chasse, qui s’accouple avec les femelles élues, qui impose à tous sa loi. C’est aussi lui qui protège les plus faibles, femelles gravides, jeunes fragiles ou blessés. C’est lui, enfin, qui a droit de vie et de mort sur ses compagnons, avant qu’un autre plus jeune, plus fort, plus vigoureux ou plus beau arrive à prendre sa place pour devenir vizir à la place du vizir.

Et c’est ainsi que Cro-Magnon remplaça Néanderthal, qu’Attila le Hun domina les Ostrogoths et quelques autres pour régner sur un empire devenu légendaire, qu’Alexandre devint Grand, que Gengis Khan, que Tamerlan…

|

La raison du plus fort est toujours la meilleure pensa Vladimir en son cœur, tandis que Zelensky rêvait d’une société future sans agression ni invasion ni forfaiture. Mais un voisin en ces lieux arrivait, séduit par la beauté de ce ciel sans nuages et la fraîcheur de ses herbages. Tu seras châtié de ta témérité, cria Volodymir le courageux fieffé devant les peuples en colère. Il faudrait que tu considères que je vais convoquer l’OTAN toujours présent lorsque ses vieux amis l’appellent et que par conséquent, en aucune façon, tu ne peux mener ton action. Je le ferai, reprit cette bête cruelle, et je vaincrai les Ukrainiens ces enragés sans me soucier du droit ni de la liberté. Alors partout se répandit la guerre le sang et la haine entre frères. Mais Chez Poutine s’agitèrent les chiens qui ne voulaient plus la guerre dont ils espéraient la fin. Il est temps qu’à ce jour enfin les choses changent disaient certains en grand secret afin que de lui l’on se venge sans autre forme de procès… (versification et rimes d’origine) |

CRITIQUE OU RECENSEUR ?

- Par Liliane Schraûwen

- Le 14/05/2022

- Commentaires (3413)

- Dans Ecrire

Je l'avoue sans honte, j'ai été étonnée (et un peu attristée, sinon déçue) que mon dernier opus, L'ALPHABET DU DESTIN (éditions Quadrature, décembre 2021) ait été LE PREMIER (et donc le seul à ce jour) des quelque 21 ouvrages de mon cru à n'avoir fait l'objet d'aucun commentaire dans l'un de nos journaux nationaux, fût-ce d'une seule ligne annonçant sa sortie. D'autant que, j'ose le rappeler sans modestie, il m'est naguère arrivé maintes fois d'avoir droit à une pleine page (dans La Dernière Heure), à une double page (dans Paris-Match, mais il est vrai que c'était pour un roman publié à Paris…), à un article de plusieurs colonnes (La Libre). Notamment… Celui-ci pourtant n'est pas plus mauvais (ou moins bon) que les deux dizaines qui l'ont précédé. Il n'a pas été publié à compte d'auteur ni via l'un de ces sites qui, d'un simple clic…, mais chez un véritable éditeur, et non des moindres. Bizarre, pas vrai ?

J'ai donc pris le risque d'interroger par message interposé l'un de nos critiques attitrés. Avait-il bien reçu l'ouvrage ? Si tel n'était pas le cas, je pouvais le lui faire envoyer illico. Le souhaitait-il ? J'ai joint à cette proposition un texte de quelques lignes présentant ledit recueil de nouvelles, histoire de l'allécher… peut-être.

Fallacieuse illusion. Fiasco complet. Gifle virtuelle qui est bien le reflet du mépris dans lequel on tient, dans notre beau pays (et ailleurs, sans doute) les tristes plumitifs qui passent des mois, des années parfois, à peaufiner un roman ou un recueil, et cela même s'ils ont été déjà encensés par la critique, primés par le Parlement de la Communauté française et même finalistes au Prix Rossel.

Réponse — qui bien sûr m'a atterrée — et que je ne résiste pas au plaisir de vous citer ici : « C'est malheureusement trop ancien pour se glisser encore dans une actualité qui déborde de partout », réponse précédée d'une sibylline et incompréhensible explication selon laquelle « les recensions, qu'elles soient de moi ou d'autres, s'attachent rarement à une œuvre complète, au fur et à mesure des parutions. » Sans doute suis-je stupide ou frappée d'Alzheimer, mais je dois reconnaître que je n'ai pas bien saisi le sens de ce propos. Signifie-t-il que les critiques ne « recensent » que des ébauches, des extraits, des synopsis peut-être ? Qu'une œuvre complète n'a aucune chance de se voir « recensée » ? Que le mot « critique » a changé de sens pour prendre celui de « recenseur » ?

Oui, je sais, je ne m'appelle ni Amélie, ni Guillaume (Musso), ni Marc (Lévy), et moins encore Jean Teulé (ouf, ça c'est plutôt une bonne nouvelle). Je ne suis pas non plus « un espoir de la littérature », vu mon âge apparemment trop canonique pour intéresser les « recenseurs » qui oublient d'être des critiques, et vu aussi le nombre d'ouvrages portant déjà ma signature. Quelques-uns de mes éditeurs « historiques », des Éperonniers à Luce Wilquin en passant par Régine Deforges, ont fermé boutique et mis la clef sous le paillasson, et les survivants sans doute n'ont pas la notoriété ou l'aura nécessaires pour mériter la moindre « recension » d'un opus paru au mauvais moment, ou dans un contexte difficile, ou dont le titre n'est pas suffisamment accrocheur, ou…

Ou bien ce silence est dû au fait que, je le sais pour l'avoir entendu de mes (très) propres oreilles de la bouche d'un autre « éminent » recenseur, nos pages culturelles belges se doivent de parler d'abord et surtout de ce qui se publie ailleurs. En France pour commencer, tant il est vrai qu'il « n'est bon bec que de Paris » comme l'écrivait déjà Villon avant de se faire assassiner par Jean Teulé, puis aux States, au Japon, en Grande-Bretagne… Bref, n'importe où sauf chez nous. Le même grand manitou de pages prétendument culturelles ajoutait sans vergogne que, d'ailleurs, il fallait impérativement que nos critiques commentent prioritairement les œuvres déjà évoquées en France.

Pour le cas où vous n'auriez pas tout compris, je résume. Pour être critique (pardon « recenseur ») dans un journal belge, il n'est pas utile d'ouvrir les ouvrages  à évaluer ou citer. Vous pouvez les revendre au Pêle-mêle ou chez Évasions, ce qui permettra à l'auteur de les y retrouver, agrémentés de la dédicace personnalisée, le lendemain de l'envoi. Je sais de quoi je parle, croyez-moi, pour l'avoir vécu.

à évaluer ou citer. Vous pouvez les revendre au Pêle-mêle ou chez Évasions, ce qui permettra à l'auteur de les y retrouver, agrémentés de la dédicace personnalisée, le lendemain de l'envoi. Je sais de quoi je parle, croyez-moi, pour l'avoir vécu.

Contentez-vous de vous abonner au Figaro (littéraire) au Monde (des livres), à Lire et à quelques autres quotidiens ou hebdomadaires culturels bien français, parcourez leurs colonnes, calculez le nombre global de lignes consacrées à tel ou tel roman, essai, recueil, et lancez-vous à l'assaut du livre le mieux pourvu, de préférence en répétant sous une nouvelle forme les propos de vos confères hexagonaux.

Ainsi les locomotives prétendument littéraires continueront-elles de foncer à travers plaines et vallons de notre plat pays sans jamais rencontrer aucun obstacle ni aucune concurrence, y répandant leur fumée souvent nauséabonde, avec de longs sifflements trouant la nuit paisible des cités endormies, cependant que les bons et moins bons auteurs de chez nous, les grands et les tout petits, les vieux croutons et les débutants, les invisibles, les tâcherons, les naïfs, les rêveurs, les découragés, continueront de se noyer dans l'anonymat sans que personne, jamais, ne songe à les lire et moins encore à acheter leurs œuvres. Car comment et pourquoi, je vous le demande, l'amateur de livres ouvrirait-il un roman dont personne n'a parlé, publié par un auteur qui ne passe ni chez Ruquier ni chez Anouna, qui n'a même pas (surtout pas) été « recensé » par nos journaux nationaux et, par conséquent, que personne ne connaît… Tant il est vrai que c'est en s'appuyant sur la critique que le lecteur potentiel se forge une première opinion, qu'il ressent — ou non — l'envie de découvrir le livre, le film, le spectacle dont il a appris l'existence et peut-être l'intérêt dans les pages de son journal favori.

Vous voulez être lus, amis écrivains (et je ne parle pas ici de votre éventuel talent) ? La recette est simple : faites en sorte que NOS critiques-recenseurs et aussi, et surtout, ceux de Paris, parlent de vous. Comment ? En tentant de vous faire éditer, justement, à Paris, ce à quoi vous arriverez sans doute si vous évoquez dans votre œuvre les violences que vous avez subies de la part de Johny Depp, de votre grand-père ou de votre curé, ou si vous étalez vos expériences et vos goûts sexuels hors normes, ou encore si vous avez connu personnellement quelque tueur en série monstrueux, quelque vedette déchue et de préférence morte et enterrée et donc incapable de rectifier vos élucubrations, quelque politicien plus ou moins illustre, quelque people faisant régulièrement la une de Voici. Vous pouvez aussi fréquenter de très près PPDA, Dominique Strauss Kahn ou ceux qui aujourd'hui les ont remplacés sur les marches glissantes et souvent nauséabondes des escaliers tortueux qui mènent au pouvoir médiatique. Il vous est loisible également de relater en détail vos traumatismes, surtout s'ils sont liés à l'un ou l'autre attentat barbare, aux violences conjugales ou aux viols que vous avez subis, voire aux meurtres que vous-même avez commis.

Il est possible aussi, bien sûr, que vous comptiez sur votre seul talent pour séduire Gallimard ou Grasset, mais je ne vous le cache pas : ce sera plus difficile. Pour rappel, comme le savent mes anciens étudiants en sociologie de la littérature, sur 6.000 à 7.000 textes reçus annuellement, Gallimard en publie 6 ou 7, ce qui représente un pourcentage de un pour mille. Cela laisse peu de chances au petit auteur belge qui n'entre dans aucune des catégories évoqu ées plus haut.

ées plus haut.

Bref, débrouillez-vous pour être publié dans l'Hexagone (ou au Japon, aux States, en Papouasie, sur la planète Mars, mais surtout pas en Belgique), puis faites la cour aux animateurs de télé, aux rédac-chefs des quotidiens, aux grands noms de la critique (toujours hexagonale). Graissez quelques pattes si nécessaire, faites jouer vos relations, brûlez des cierges à saint Rita, patronne des causes désespérées, rendez-vous en pèlerinage à Lourdes ou à la Mecque, et attendez en croisant les doigts.

Si vous décrochez ce que chez nous, en Belgique donc, on appelle « la floche », vous aurez peut-être la chance que le Monde ou Le Figaro parlent de votre œuvre. Aussitôt, inévitablement, nos journaux belgo-belges s'apercevront de votre existence et penseront à vous « recenser ». De coup, vous aurez, peut-être, un tout petit peu de visibilité et — on peut toujours rêver — un relatif succès.

Quoi qu'il en soit, ne vous fatiguez pas à peaufiner votre style ou à tenter d'améliorer votre éventuel talent. Car le talent, ici, n'a rien à voir.

DURE, DURE, LA VIE D’ÉCRIVAIN ou À LA POUBELLE, LES LIVRES

- Par Liliane Schraûwen

- Le 17/12/2020

- Commentaires (114)

Je suis avertie par l’un de mes éditeurs (français, en l’occurrence) que sa collaboration avec le diffuseur belge Interforum prend fin, et que je peux donc récupérer, si je le souhaite, les livres qui se trouvent encore en stock chez ce diffuseur, à Louvain-la-Neuve. Je téléphone au diffuseur en question, qui me répond qu’il lui reste 200 exemplaires de cet ouvrage. Bigre ! Vais-je pouvoir embarquer tout cela dans ma (petite) voiture ? Je m’informe de ce qu’il va advenir des bouquins que je ne pourrais emporter. Réponse : « ON LES JETTE ». Vous avez bien lu : ON LES JETTE.

Je suis avertie par l’un de mes éditeurs (français, en l’occurrence) que sa collaboration avec le diffuseur belge Interforum prend fin, et que je peux donc récupérer, si je le souhaite, les livres qui se trouvent encore en stock chez ce diffuseur, à Louvain-la-Neuve. Je téléphone au diffuseur en question, qui me répond qu’il lui reste 200 exemplaires de cet ouvrage. Bigre ! Vais-je pouvoir embarquer tout cela dans ma (petite) voiture ? Je m’informe de ce qu’il va advenir des bouquins que je ne pourrais emporter. Réponse : « ON LES JETTE ». Vous avez bien lu : ON LES JETTE.

Voilà. Vous mettez des mois et parfois davantage à écrire un roman ou un recueil de nouvelles, avec « vos tripes » selon l’expression de l’une de mes consœurs ; vous le polissez et le repolissez sur les conseils de monsieur Boileau ; un éditeur croit en vous (ou fait semblant ?), quand il n’oublie pas de vous verser vos droits d’auteur ; la presse parfois vous ignore ; vous vous faites traiter de vil « marchand du temple » lorsque vous osez diffuser sur FB une photo de votre pauvre petit livre qui se languit tout seul dans un vaste entrepôt, car 3 ans d’âge, pour un livre, c’est pire que le Covid et le cancer réunis. Puis, un jour, votre éditeur et son diffuseur engagent une procédure de divorce, et l’on vous dit sans rire que les exemplaires qui se trouvent encore en attente d’hypothétiques commandes vont être JETÉS. Au rebut. À la poubelle. Comme un vulgaire préservatif usagé, comme une boîte de conserve vide, comme un vieux mouchoir dégoulinant de morve.

Covid et le cancer réunis. Puis, un jour, votre éditeur et son diffuseur engagent une procédure de divorce, et l’on vous dit sans rire que les exemplaires qui se trouvent encore en attente d’hypothétiques commandes vont être JETÉS. Au rebut. À la poubelle. Comme un vulgaire préservatif usagé, comme une boîte de conserve vide, comme un vieux mouchoir dégoulinant de morve.

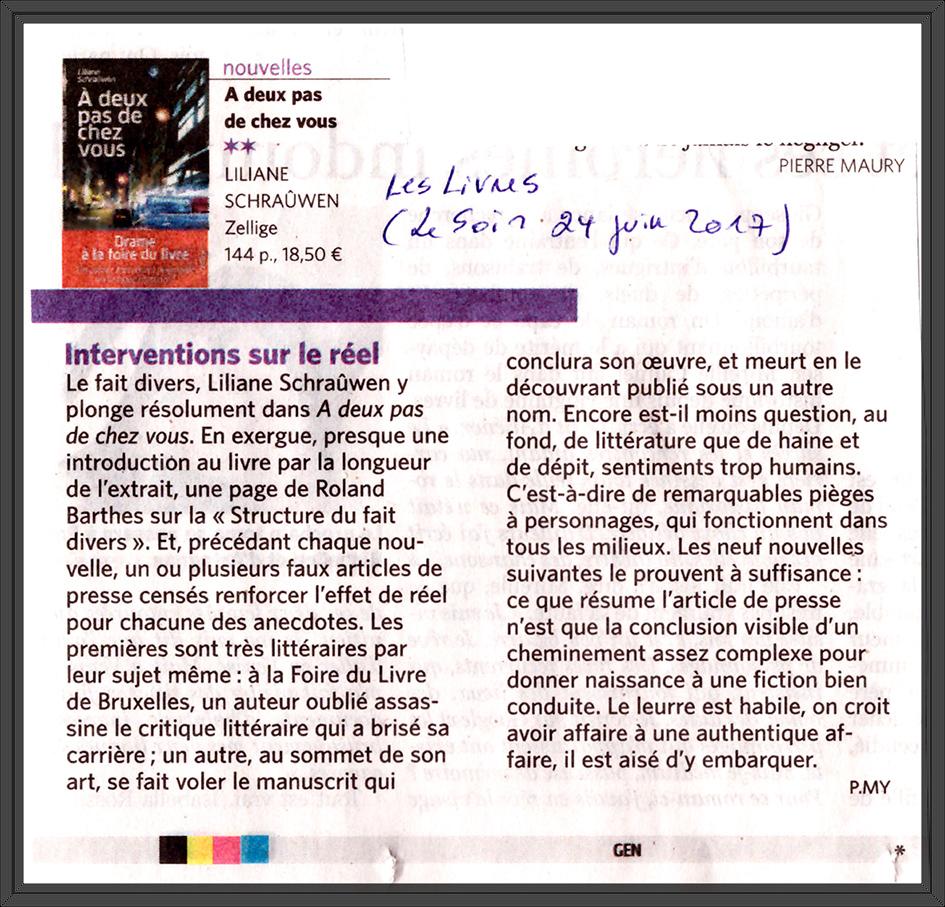

N’en déplaise aux « artistes » du genre bisounours, je publie donc ici une photo du recueil de nouvelles concerné, accompagnée de deux critiques parues dans La Libre et dans Le Soir, histoire de vous mettre l’eau à la bouche. Ne vous précipitez pas chez votre libraire si vous avez l’intention de secourir une pauvre petit plumitive aussi furieuse que désespérée, ou si ce livre vous tente (c’est la période des cadeaux, je crois ?), ou encore si vous voulez lui éviter de finir dans une décharge. Prenez directement contact avec moi : il m’en reste 200 tout beaux tout neufs… Je vous ferai même une réduction sur le prix officiel qui est de 18,50 €.

Et mille excuses aux bisounours et aux donneurs de leçons qui sans doute frémiront d’horreur à la vue de cette tentative de « marketing », en vertu du principe selon lequel le véritable artiste n’a que faire de considérations mercantiles. Je leur répondrai que le véritable artiste a envie de hurler sa colère et son chagrin face à l’incroyable mépris de ceux qui, justement, considèrent ses œuvres comme des objets que l’on jette s’ils ne sont plus « rentables ». Le diffuseur belge ne les diffuse plus, l’éditeur n’a nulle envie d’investir de l’argent dans leur rapatriement vers son nouveau diffuseur, hexagonal cette fois. Tout cela, somme toute, n’est qu’une affaire de sous. Il ne reste donc que la destruction. À la poubelle, les livres. À la décharge, les écrivains.

Monique VERDUSSEN

Haine et vanités assassines (LIRE – La Libre Belgique 8 mai 2017)

Les pourquoi de ces crimes à deux pas de soi. Sous le regard aigu de Liliane Schraûwen.

Ces choses-là se passent toujours près de chez soi. Benoît Poelvoorde en a fait un film en 1992. Liliane Schraûwen, à sa manière percutante, en a écrit une succession de nouvelles qui, toutes, relèvent d’un ait divers dont on a l’impression d’avoir été informé hier ou avant-hier. Sous une tendresse et des rêves trahis par la vie, souffle toujours chez cette romancière au talent incontestable et à l’expérience éprouvée, une violence, une liberté, voire une méchanceté qui laissent peu de place à la fadeur des sentiments. Si elle ne se fait pas de cadeau là où elle met son « je » en scène, elle n’affiche aucune indulgence envers les vanités, les égoïsmes et les tromperies des autres et, plus particulièrement de ceux qui versent dans le crime. Elle tend pourtant à pointer du doigt les manques ou ressentiments qui les ont fait basculer du mauvais côté de la ligne.

Dès le premier texte qui a pour cadre la soirée inaugurale de la Foire du livre de Bruxelles, un romancier aigri de se trouver oublié de ceux qui l’avaient autrefois reconnu, cible avec une rage assassine le critique jugé responsable de son succès brisé. Et de s’en prendre aux « plumitifs plus ou moins connus » bavardant devant le podium, au discours désastreux du Ministre de la Culture, au public préoccupé du vin à venir plus que de livres et, même, au « Monseigneur à l’air profondément ennuyé… prince de sang parmi les quelques exemplaires que compte notre pays ». Un condensé de férocité. Chaque nouvelle est précédée d’un court texte qui semble échappé de la rubrique Faits divers d’un journal et apporte autant de crédit au crime évoqué dans ses motivations et détails imaginés.

Liliane Schraûwen a, voici trois ans, publié « Les grandes Affaires criminelles » où elle remettait en lumière quelques grands crimes du passé. Elle en a gardé – elle avait sans doute déjà – une curiosité questionneuse pour les criminels de tous bords et les passions qui les animent. De l’académicien qui se fait dérober son dernier et unique manuscrit à l’assassinat d’un dentiste, au fonctionnaire qui se délecte de la souffrance du bourreau, au drame de la jalousie, à l’imprudence de rejoindre l’homme rencontré sur le Net ou aux intentions peu amènes du séducteur sexuel, la palette est vaste où elle puise ses croquis. Chacun aura ses coups de cœur, les nôtres allant plus précisément à l’arnaque du voyant sur des êtres mis en confiance et sur la solitude de la mère vieillissante qui avait aimé ses « petits » sans retenue ni calcul de temps et se retrouve dans le vide de sa maison avec, pour perspective, la déchéance et la mort, n’ayant plus de place dans la vie des siens que par convenance. « Je ne suis plus qu’un souvenir encore un peu vivant, un nom, un visage auquel on pense à l’occasion ». Constat terrible et regard aigu sur les inévitables désillusions de l’âge.

Tous ces gens, victimes et bourreaux, ressemblent à s’y méprendre à ceux que l’on croise au quotidien. Pourquoi ceux-là ? Et comment en sont-ils arrivés là ? Il y a comme une stupeur chez Liliane Schraûwen face à la banalité de faits qui ont dérivé vers le pire. Mais c’est sans états d’âme qu’elle souligne les naïvetés, las haines et les perversions qui se croisent sur les pavés de nos rues. S’il n’est pas un livre drôle, « À deux pas de chez vous » porte un regard souvent sarcastique sur des réalités qui ne laissent pas sans réaction.

QUAND FB, NOUVEAU CAFÉ DU COMMERCE, CRITIQUE LES PRATIQUES DES ÉCRIVAINS, ou QUAND UN ÉCRIVAIN FAIT LA MORALE À SES PAIRS

- Par Liliane Schraûwen

- Le 10/12/2020

- Commentaires (13397)

L’un de mes confrères en écriture publie sur FB un joli message dans lequel il parle du « sens du commerce » de « certains collègues auteurs » qui — toujours sur FB — écrivent :" Offrez un de mes bouquins pour Noël". Il ajoute que le sens du commerce est, à ses yeux, Le pire de tous les sens pour un artiste, concluant son texte sur une poétique envolée que je reproduis ici : « Offrez autre chose ou n'offrez rien, vous-même, un baiser sans masque, prenez dans vos bras, donnez ce qui ne coûte rien, ou du miel, ou une orange, ou la promesse de retrouvailles, un compliment, un souvenir d'Ostende, la grâce inouïe d'un sourire aimant, ou des mots qui viendront de vous, avec des fautes et des clichés, on s'en fout. Quelque chose de vous. »

L’un de mes confrères en écriture publie sur FB un joli message dans lequel il parle du « sens du commerce » de « certains collègues auteurs » qui — toujours sur FB — écrivent :" Offrez un de mes bouquins pour Noël". Il ajoute que le sens du commerce est, à ses yeux, Le pire de tous les sens pour un artiste, concluant son texte sur une poétique envolée que je reproduis ici : « Offrez autre chose ou n'offrez rien, vous-même, un baiser sans masque, prenez dans vos bras, donnez ce qui ne coûte rien, ou du miel, ou une orange, ou la promesse de retrouvailles, un compliment, un souvenir d'Ostende, la grâce inouïe d'un sourire aimant, ou des mots qui viendront de vous, avec des fautes et des clichés, on s'en fout. Quelque chose de vous. »

Joli, certes. Mais choquant. Voici donc ce que je réponds à ce message.

Bien sûr, un écrivain ne devrait pas avoir à publier sur FB des invitations à acheter ses œuvres. Mais un écrivain écrit pour être lu. Un écrivain doit aussi manger, se chauffer, etc. Or, à moins de s’appeler Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean Teulé, Amélie…, la société actuelle est ainsi faite que pour manger, il faut de l’argent ; pour être lu, il faut vendre. Quand la presse et la critique vous ignorent, quand on n’est invité ni chez Ruquier, ni chez Barthès, ni chez Busnel ni même chez le répugnant Hanouna, quand un livre est « mort » après trois mois de présence en librairie (dans le meilleur des cas), quand les libraires renvoient les « retours » pour faire de la place aux nouveautés, mémoires présidentiels, traités de nutrition, romans « feel good », révélations complotistes ou extraterrestres, quand notre éditeur historique, selon l’expression consacrée, cesse ses activités et que par conséquent les ouvrages publiés chez lui — chez elle, en l’occurrence — ont cessé d’exister, quand d’autres éditeurs (et je ne parle pas ici de la Belgique) oublient de payer les droits d’auteur, quand certains confrères vous plagient sans vergogne (et je parle en connaissance de cause), comment ne pas être contraint de « faire la pute » ? Ce qui implique ces « post » que tu critiques, de même que notre présence aux salons et foires du livre (qui sont cette année aux abonnés absents).

Il y a une différence, me semble-t-il, entre « avoir le sens du commerce », et souhaiter jouir d’un minimum de visibilité. D’ailleurs, depuis que l’art existe, les créateurs (peintres, musiciens, écrivains) ont toujours été contraints d’exercer ce fameux sens du commerce, vivant de commandes (tels Vinci ou Michel-Ange), de mécénat, se cherchant de riches protecteurs. Le fait que Picasso, Rubens, Matisse ou Magritte — pour n’en citer que quelques-uns — aient été de grands vendeurs enlève-t-il quelque chose à leurs qualités artistiques ? Mozart ne cherchait-il pas sans cesse commandes et protections ?

Le mythe du poète romantique et poitrinaire écrivant dans une pauvre mansarde à la lueur d’une bougie est bien joli, certes. Mais les artistes, bons ou mauvais, ont d’abord besoin de survivre, et ensuite d’être reconnus à défaut d’être compris. Plus de mécènes aujourd’hui, plus de rois à historiographier, plus de protecteurs riches et influents. C’est dommage sans doute, même si je ne suis pas certaine d’être prête à me plier aux goûts et exigences de quelque commanditaire fortuné. Il reste Facebook, qui du moins ne contraint pas les vilains écrivains, qui tentent d’acquérir par là un certain « sens du commerce », à soumettre leur talent réel ou supposé aux désidératas de l’un ou l’autre ayatollah. Je déplore tout cela, comme toi. Mais je trouve un peu facile, sinon choquant d’ainsi blâmer tes confrères en écriture qui ne font que chercher là une visibilité que souvent on leur refuse ailleurs.

Un autre de ces « amis » FB — qui quelquefois dirait-on deviennent des ennemis — réagit aussitôt :

« Rien n'est plus triste que de voir un ami se faire moucher par le fleuret cinglant d'une pasionaria de la littérature belge. Vu de l'extérieur, je trouve le mot de XXX d'une justesse tout en finesse pour exprimer ce qui doit rester l'âme de l'écrivain. L'écriture.

Loin de moi ces marchands du Temple qui s'alignent en rangs d'oignons dans l'attente de l'improbable lecteur. Journalistes, libraires, bibliothécaires et autres sont là pour se charger, à grands renforts [ndla: la faute d'orthographe d'origine] de tambours et trompettes, de promouvoir les ouvrages des auteurs.

Artiste tu es cher XXX. Laissons le cabot aboyer. Ta plume et tes amis t'attendent. »

Bon. Me voici donc rayée du nombre des « artistes » et reléguée au rang des « cabots » et des pasionarias. Un peu surprise quand même, je me fends d’une réaction, toute littéraire :

« Euh… C’est moi, la pasionaria de la littérature belge ? Et aussi le cabot qui aboie, si je lis bien ? J’aime beaucoup les chiens. Mais je ne suis pas certaine que le substantif « cabot » soit, en l’occurrence, un petit mot affectueux…

Certes, on ne peut que souscrire à l’affirmation selon laquelle « l’écriture doit rester l’âme de l’écrivain ». Mais ledit écrivain souhaite, généralement, être lu. Et donc être acheté (ou vendu) à travers ses œuvres. Malheureusement, si en théorie « Journalistes, libraires, bibliothécaires et autres sont là pour se charger, à grands renforts de tambours et trompettes, de promouvoir les ouvrages des auteurs », la réalité est souvent autre. Pour certains, rares, qui font sérieusement ce boulot (par passion sans doute et non parce que ce serait pour eux un métier, à l’instar de celui des critiques et autres intervieweurs professionnels), combien de ceux-là ignorent les auteurs belgo-belges, pasionarias ou non, au profit des « grands » qui ont l’honneur de se voir publiés dans l’Hexagone, quand ce n’est pas aux USA ou au Japon. Bizarrement, à chaque fois que j’ai publié en France, j’ai eu les honneurs de la radio et même de la télé, de même que lorsque j’ai été primée par la Communauté française de Belgique. Mes dernières productions « littéraires », en dehors des titres consacrés aux Grandes Affaires criminelles de Belgique et autres sujets sanglants de non-fiction, m’ont valu de jolies critiques… mais pas dans les journaux ou médias dits « importants » (à l’exception du Soir, que je remercie au passage de faire correctement son travail).

« Loin de moi ces marchands du Temple qui s'alignent en rangs d'oignons dans l'attente de l'improbable lecteur » écris-tu encore. Ah bon ? Tenter de faire savoir via FB ou autrement que tel ou tel livre existe, publié chez un « vrai » éditeur et non sur je ne sais quelle plateforme d’autoédition, quand les grands médias se taisent, est-ce jouer les marchands du Temple ? Mes lecteurs comme ceux de mes confrères en littérature doivent-ils être considérés comme « improbables » ? Ce que j’écris et publie, à l’instar de ce qu’écrivent et publient nombre d’autres écrivains de chez nous, est-il médiocre au point de ne pas mériter de séduire le lecteur, à l’exception de quelques « improbables » ? Que de mépris dans ces propos !

Publier de temps à autre la photo d’un livre oublié des critiques et absent des étals des librairies pour cause de Covid, de réassort ou d’actualité plus brûlante et plus people, est-ce donc « s'aligner en rangs d'oignons dans l'attente de l'improbable lecteur » ?

Pasionaria ou cabot aboyant à la lune, j’avoue que, moi aussi, je déplore le temps et l’énergie perdus à racoler ainsi (si j’ose dire). Mais je déplore plus encore le silence des espaces infinis du petit monde journalistico-littéraire, et je déplore surtout que certains se permettent de critiquer ou mépriser ouvertement les pseudo-cabots et marchands du Temple, quels que soient par ailleurs leur talent ou leur absence de talent, qui, simplement, tentent d’exister en tant qu’écrivains, faisant partie de ceux pour lesquels « l’écriture doit rester l’âme ». Car qu’est-ce donc qu’un écrivain, sinon quelqu’un qui écrit ? Et pourquoi écrit-il ? Pour être lu. Pour partager un peu de cette « âme » avec « d’improbables lecteurs » qui n’ont aucun moyen de savoir qu’il existe si on ne le voit pas à la télé, si on ne l’entend pas à la radio, si les pages de La Libre, du Monde des Livres ou du Figaro littéraires l’ignorent.

Je ne suis ni Guillaume Musso, ni Marc Lévy, ni dans un autre registre Amélie, ni le merveilleux Le Clézio. Ceux-là, en tout cas, n’ont nul besoin de cabotiner sur FB, et tant mieux pour eux. Quant à moi, si dans un avenir « improbable » j’atteins le dixième de leur notoriété, je m’engage à me retirer aussitôt des réseaux prétendument sociaux, et ce sera autant de temps gagné pour l’écriture et pour mon âme. Mais en attendant cette improbable reconnaissance, je continuerai à poster de temps à autre une photo de l’un de mes livres, ou une critique. Juste pour faire savoir qu’il existe un écrivain qui porte mon nom et qui essaye, tant bien que mal, de (sur) vivre.

Pour conclure, je me permettrai de r rappeler que l’ami XXX dont il est question (ami que j’apprécie sur le plan littéraire mais que je connais peu sur le plan personnel, en dépit d’une expédition commune à Mons où il fut question, pour lui et moi, de jouer aux marchands du Temple), cet ami donc, n’hésite pas à se mettre en scène sur FB, publiant avec un beau narcissisme des extraits de livres en cours d’écriture et des projets qui, par définition, sont inaboutis et ne verront peut-être jamais le jour. N’est-ce pas une autre manière, plus subtile mais très efficace, de jouer au marchand du Temple et de racoler « d’improbables lecteurs » ?

Loin de moi l’idée de critiquer cette pratique ; mais que l’on ne me traite pas de « cabot » ou de « marchand du Temple » quand je fais pareil. Sur ce, je m’en vais retrouver ma plume qui m’attend, et mes mots, qui sont mes amis.

Je vous le donne en mille : l’ami de mon ami qui, je le crains, ne sera plus désormais mon ami, s’est fendu d’une réponse que je ne résiste pas au plaisir de recopier ici :

Bon sang, mais c’est bien sûr ! Il est évident que j’avais bien besoin de ces excellents conseils littéraires, conseils que je vais m’empresser de suivre. C’est promis, m’sieur, j’éviterai à l’avenir les épanchements trop longs « comme souvent » ( !), et m’efforcerai à des argumentations plus concises. Surtout lorsque je m’adresserai à un cerveau « basique » (keksèksa ?).

Heureusement qu’il existe de tels maîtres pour expliquer aux écrivains comment il faut écrire… à défaut d’écrire eux-mêmes.

PAUVRE LITTERATURE BELGE

- Par Liliane Schraûwen

- Le 01/10/2020

- Commentaires (136)

- Dans De la littérature

COUP DE GUEULE : TROP IS TE VEEL COMME ON DIT CHEZ NOUS.

L’émission Monts des Arts (télébruxelles) traite ce jeudi d’une grave question : MUSIQUE : NOS ARTISTES SONT-ILS SUFFISAMMENT DÉFENDUS PAR NOS MÉDIAS RADIOS ?

Bonne question, certes. Mais qui, je ne sais pourquoi, m’a un peu énervée. M’a beaucoup énervée. Et en fait, je sais pourquoi.

Je vous explique.

Il est bon et souhaitable, sans doute, de diffuser sur les ondes belges des artistes belges, musiciens ou chanteurs. Quoi de plus naturel ? Il existe d’ailleurs des quotas, plus généreux en Flandre qu’en Communauté française.

Mais je ne peux m’empêcher de me dire qu’une autre catégorie d’artistes, celle à laquelle j’appartiens, celle des écrivains, aurait bien besoin d’être soutenue, elle au ssi, encouragée ou, à tout le moins, reconnue. Or, il est patent que la presse, en général, consacre ses colonnes ou ses ondes radio et télé aux « grands vendeurs », français et rarement belges (suivez mon regard). Il y a pourtant chez nous de nombreux auteurs intéressants, talentueux, originaux, performants, productifs, qui publient chez des éditeurs belges, et auxquels les médias ne s’intéressent que lorsque l’un de leurs livres est primé, « fait le buzz », ou se trouve édité à Paris. Bien sûr, nous ne sommes pas tous des génies, il existe sans doute, ici comme ailleurs, des écrivains médiocres dont il vaut mieux ne rien dire, et les critiques ont parfaitement le droit d’être subjectifs, d’apprécier ou non tel ou tel auteur, de choisir de le défendre, de l’ignorer, voire de le descendre en flammes.

ssi, encouragée ou, à tout le moins, reconnue. Or, il est patent que la presse, en général, consacre ses colonnes ou ses ondes radio et télé aux « grands vendeurs », français et rarement belges (suivez mon regard). Il y a pourtant chez nous de nombreux auteurs intéressants, talentueux, originaux, performants, productifs, qui publient chez des éditeurs belges, et auxquels les médias ne s’intéressent que lorsque l’un de leurs livres est primé, « fait le buzz », ou se trouve édité à Paris. Bien sûr, nous ne sommes pas tous des génies, il existe sans doute, ici comme ailleurs, des écrivains médiocres dont il vaut mieux ne rien dire, et les critiques ont parfaitement le droit d’être subjectifs, d’apprécier ou non tel ou tel auteur, de choisir de le défendre, de l’ignorer, voire de le descendre en flammes.

J’aimerais donner un exemple, cependant, si je puis me permettre de citer modestement ma petite personne. J’ai eu les honneurs de la radio et de la télé lorsque j’ai publié aux éditions Régine Deforges aujourd’hui disparues (éditions parisiennes), lorsque j’ai été primée par la Communauté française de Belgique et lorsque j’ai produit de « grandes histoires criminelles » (éditées en France également). Pour le reste… Silence radio (c’est le cas de le dire). Et je connais de très nombreux confrères (et consœurs), dont certains sont excellents, qui rament de la même façon, et qui existent à peine sur le plan médiatique. Par conséquent, le public n’a aucun moyen de découvrir leur production ni, très logiquement, d’avoir la curiosité de les lire. Ces auteurs demeurent donc ignorés pour ne pas dire méprisés, et leurs éditeurs ne vendent guère, ce qui les place dans des situations financières difficiles (ceci est une litote). S’il existe des quotas de diffusion pour les musiques et chansons belges, peut-être faudrait-il penser aussi aux plumitifs qui consacrent plusieurs mois, voire plusieurs années, à concevoir et mettre au jour un roman ou toute autre forme de création littéraire, et dont l’œuvre sombre aussitôt dans le silence et l’indifférence. Si je fumais, même rien qu’un peu, mes droits d’auteur ne suffiraient pas à me payer mes cigarettes.

Les pages « littéraires » des grands journaux belges sont de moins en moins nombreuses, et on y parle davantage de parutions françaises, américaines, chiliennes, vénézuéliennes, britanniques, italiennes, espagnoles… que des nouveautés « de chez nous ». Nul n’est prophète en son pays, ce n’est pas neuf. Mais il serait temps que les choses changent.

Que diable : la littérature belge vivante ne se limite pas à Amélie Nothomb, Adeline Dieudonné, Nadine Monfils ou Jean-Philippe Toussaint… qui publient en France.

Le mythe du poète affamé reclus dans sa mansarde où il aligne les rimes à la lueur d’une bougie est romantique à souhait. Encore faudrait-il que cela reste un mythe. Et que ceux qui écrivent des livres soient – au moins – aussi bien traités que ceux qui chantent, qui composent ou interprètent de la musique.

Mais que font les éditeurs ? Où sont les correcteurs ? À quoi songent les critiques ? Et pourtant il jouit d’un phénoménal succès…

- Par Liliane Schraûwen

- Le 24/03/2015

- Commentaires (38)

- Dans Actualité

Ma longue carrière de prof et mes activités dans l'édition au sens large m'ont permis de collecter une impressionnante collection de perles et de barbarismes, que d'ailleurs je publierai peut-être un jour. En voici quelques exemples… dus non à un quelconque étudiant qui ne lirait que des SMS ou à un apprenti écrivain dont la langue maternelle ne serait pas le français, mais à un illustre et très vendeur auteur contemporain, encensé par la critique et invité sur de nombreux plateaux de télé. Je précise que je les ai récoltés non pas dans son dernier livre (que je ne compte pas acheter), mais dans les premières pages de cet ouvrage, publiées par le très sérieux magazine « Lire » (n° 433, mars 2015). Estelle Lenartowicz qui présente l'ouvrage n'hésite pas y comparer son auteur à Rabelais et à saluer son « érudition » et son « inventivité stylistique ». C'est le moins qu'on puisse dire !

Ma longue carrière de prof et mes activités dans l'édition au sens large m'ont permis de collecter une impressionnante collection de perles et de barbarismes, que d'ailleurs je publierai peut-être un jour. En voici quelques exemples… dus non à un quelconque étudiant qui ne lirait que des SMS ou à un apprenti écrivain dont la langue maternelle ne serait pas le français, mais à un illustre et très vendeur auteur contemporain, encensé par la critique et invité sur de nombreux plateaux de télé. Je précise que je les ai récoltés non pas dans son dernier livre (que je ne compte pas acheter), mais dans les premières pages de cet ouvrage, publiées par le très sérieux magazine « Lire » (n° 433, mars 2015). Estelle Lenartowicz qui présente l'ouvrage n'hésite pas y comparer son auteur à Rabelais et à saluer son « érudition » et son « inventivité stylistique ». C'est le moins qu'on puisse dire !

- Sa longue chevelure blonde vole derrière son crâne tout en cheveux.

- La demoiselle à la bourre, au corps allégé, libre, et presque glorieux, aperçoit une maison forte avec des tourelles vers laquelle s'approchent (…)

- On dirait, dans l'édifice face à la blondinette, le pétillement d'un vin nouveau qui bout à l'intérieur d'un tonneau et que ça se libère.

- Il semble avoir presque quarante ans et être particulièrement grand.

- Ma sœur fut rappelée à Dieu durant la naissance de sa petite.

- Enfant sortie brillante élève du couvent des bénédictines d'Argenteuil…

- À l'intérieur du salon sombre de son oncle au plafond bas soutenu par des poutres de chêne foncé…

- Je ne vais pas pouvoir.

- Oui, se dilate d'orgueil le chanoine. Il admire le front élevé de la filleule où plane l'intelligence.

- Je fais avec.

- Fulbert, être entier sans nuances au visage comme un groin de pourceau de saint Antoine et autour de la tonsure des cheveux crépus, fait clignoter ses yeux de poule aux paupières bombées.

- Pff, Anselme ! lève les yeux aux poutres Abélard.

Vous avez fini de rire ? Vous avez deviné qui est l'auteur du chef-d'œuvre (aux dires de la critique) dont les seules premières pages recèlent autant de perles ?

Avant de vous donner la réponse, je vais proposer ici mon commentaire à toutes ces hénaurmités et à quelques autres, toujours recensées dans les pages publiées par « Lire ».

- Une très jolie jeune fille sort précipitamment d'une maison à colombages tout en regrettant (…) : très…jolie…jeune…précipitamment : ça fait beaucoup d'adjectifs et d'adverbes, aussi redondants qu'inutiles.

- (…) qui détournent leur regard afin de reluquer cette créature si avenante qui court par un dédale de ruelles pleines de mendiants… « Reluquer » est un anachronisme flagrant (sans même parler de l'inélégance du terme) ; quant aux « ruelles pleines de mendiants », elles constituent une impropriété : un verre peut être plein (de vin), une pièce peut être pleine d'objets. Une rue est plutôt peuplée de mendiants, hantée de mendiants… Il aurait été plus joli et plus correct d'écrire, par exemple : « un dédale de ruelles où se pressent des mendiants nombreux »…

- Ses chaussures sont comme des ballerines entre lesquelles cavalent des poules affolées et sa longue chevelure blonde vole derrière son crâne tout en cheveux. Le ballet (et donc les danseuses nommées ballerines) n'est apparu qu'au XVème siècle ; la chaussure du même nom date du XXème siècle. Le verbe « cavaler » est un autre anachronisme, car il n'apparaît qu'au XVIème siècle. En outre, ce terme est inapproprié lorsqu'on parle de poules. De même, si les oiseaux – et les avions – peuvent voler, ce n'est pas le cas d'une chevelure (sauf bien sûr si elle s'est détachée du crâne auquel elle appartenait) ; quant à l'expression « un crâne tout en cheveux », elle est totalement incorrecte et incompréhensible. Sans compter la lourdeur de la répétition chevelure – cheveux dans la même phrase.

- La demoiselle à la bourre, au corps allégé, libre, et presque glorieux, aperçoit une maison forte avec des tourelles vers laquelle s'approchent (…). « à la bourre » : argotique et anachronique ; une maison forte = ??? ; on ne s'approche pas « vers » quelque chose, mais on s'approche « de » quelque chose.

- La petite porte du bâtiment sévère s'ouvre en une fente verticale qui baille. C'est alors semblable à un bourdonnement d'abeilles. Bailler = donner ; bâiller = « être entrouvert, mal fermé ou ajusté ; dans le cas présent, il fallait donc ne pas omettre l'accent circonflexe. De plus, une porte peut bâiller, mais une fente ne bâille pas, puisque ce mot désigne une ouverture et non un objet ouvert. Quant à la 2ème phrase, elle est incorrecte et incompréhensible ; à quoi renvoie le « c' » ? À l'extrême rigueur, on aurait pu écrire : « c'est alors comme un bourdonnement… », le « c' » étant dans alors impersonnel, mais pas « c'est semblable à… », car dans ce cas « semblable » est attribut du sujet « c' » qui ne peut donc être impersonnel.

- On dirait, dans l'édifice face à la blondinette, le pétillement d'un vin nouveau qui bout à l'intérieur d'un tonneau et que ça se libère. Les diminutifs en –et, ette datent du XVIème siècle. Que l'on se souvienne de la Pléiade (qui n'était pas encore une collection Gallimard) et de son manifeste, le fameux « Défense et Illustration de la langue française ». De plus, pour ce que j'en sais, un vin ne bout pas, ni dans un tonneau ni ailleurs. Quant à la fin de la phrase, elle est incompréhensible et incorrecte. Qu'est-ce qui se libère ???

- (…) trois écoliers acnéiques aux voix grêles pleines de crénoms, déclarant, dont un en latin : « … ». Des voix pleines… ??? Quant au mot « crénom » (qu'il aurait au moins fallu écrire entre guillemets ou en italiques, s'il veut représenter les paroles que prononcent les écoliers en question), il n'apparait pour la première fois dans la langue française qu'en 1832.

- (…) il nous faut s'ébattre. Erreur flagrante de construction : « il nous faut nous ébattre », ou bien « il faut s'ébattre » ; en aucun cas on ne peut associer le « on » et le « nous » dans la même phrase pour désigner la même réalité.

- Des bottes de paille palallélépipédiques, alignées en rang d'oignons, font office de bancs. « en rang d'oignons » : cette expression date de l'extrême fin du XVIème siècle et signifie « rangés en ligne, l'un derrière l'autre, comme des oignons dans un potager » ; elle ne peut s'appliquer à des bancs…

- Elle remarque un homme de dos et debout mais plié en deux sur sa chaire. Tout ça ??? « courbé » aurait été plus correct, et plus joli : « courbé sur sa chaire (ou "au-dessus de son pupitre".

- Il semble avoir presque quarante ans et être particulièrement grand. Illogique : on est grand ou on ne l'est pas, mais on ne peut sembler grand.

- Une cagoule sur la tête lui couvre aussi les épaules. Cette phrase est incorrecte. On aurait pu écrire : « la cagoule qu'il porte sur la tête lui couvre aussi les épaules ».

- Ma sœur fut rappelée à Dieu durant la naissance de sa petite. ??? « durant » est une impropriété dans ce contexte. La mort, par définition, ne se situe pas dans la durée, pas plus que la naissance qui désigne l'instant où l'enfant sort du ventre maternel : « elle a été rappelée à Dieu au moment de son accouchement ; elle est morte en donnant le jour à l'enfant… »

- Enfant sortie brillante élève du couvent des bénédictines d'Argenteuil où elle a appris la lecture et la grammaire, je désire que maintenant qu'elle habite avec moi en ce presbytère, à dix-huit ans, elle se perfectionne… Le début de la phrase est évidemment incorrect. Je suppose que l'auteur veut dire qu'elle a été une enfant brillante, et une élève brillante, et qu'elle a fait ses études au couvent des bénédictines : « elle fut une élève brillante au couvent (…) où elle a appris la lecture et la grammaire ». En outre, la répétition du mot QUE en fin de phrase est à déconseiller : « et je désire, aujourd'hui qu'elle réside chez moi, la voir se perfectionner… »

- À l'intérieur du salon sombre de son oncle au plafond bas soutenu par des poutres de chêne foncé et allant (qui « va » ? le salon ? l'oncle ? le plafond ? les poutres ? le chêne ?) dans un bruissement de tissu sur des tomettes couvertes d'hysope, le mélisse et de menthe fraîche, Héloïse, dorénavant vêtue d'une cottardie à large décolleté et fentes latérales, cherche quelque chose. J'aimerais bien le rencontrer, cet « oncle au plafond bas » ; quant au mot « dorénavant », il signifie « à partir du moment présent, à l'avenir » : la pauvre Héloïse est-elle donc condamnée à ne plus porter « dorénavant » que la cottardie en question, à l'exclusion de toute autre toilette ?

- Abélard, assis sur un banc, parcourt du regard le logis de l'ecclésiastique qui, chapelet entre les doigts, lui a formulé sa requête du fond de son grand fauteuil à dos sculpté. Un escalier à vis aux pierres disjointes doit mener aux chambres de l'étage. Ciel ! Quelle accumulation d'adjectifs et de notations aussi lourdes qu'inutiles : « sur un banc - de l'ecclésiastique - chapelet entre les doigts - du fond de son fauteuil – grand - à dos sculpté - à vis - aux pierres disjointes »…